Корабли, английский язык и соревновательный дух

- 07.04.2025

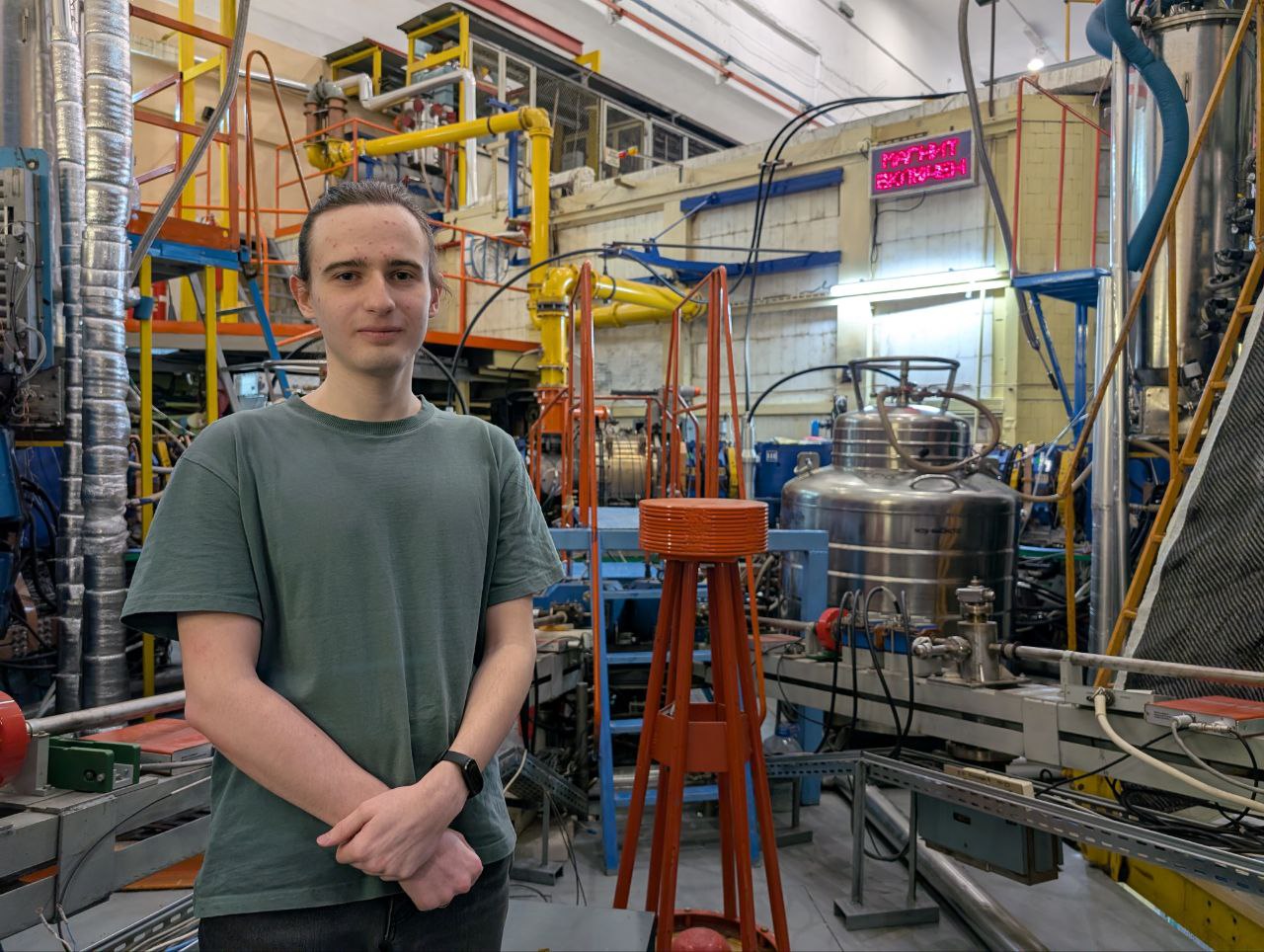

Данил Чистяков приехал поступать на физический факультет Новосибирского государственного университета (ФФ НГУ) из Красноярска. Походы на Столбы и катание на горных лыжах сменились прогулками по «равнинам» Академгородка, беговыми лыжами и учебой в университете. В 2024 г. студент второго курса магистратуры ФФ НГУ стал лауреатом одной из именных стипендий Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), которые выдаются талантливым молодым физикам. В интервью Данил рассказал, как судомодельный спорт помог с выбором профессиональных интересов, почему «погибающий» в коллайдере пучок интереснее, чем «живой», и какие преимущества дает ученому знание английского языка.

– Данил, расскажи, пожалуйста, чем ты таким занимался в детстве, что потом так сильно полюбил физику?

– Почти всю школу, со второго по десятый класс, я ходил в кружок по судомоделированию. Мы сами делали модели кораблей, а потом соревновались. Работать с чертежами, инструментами любил с детства, и, мне кажется, именно эти мои детские интересы потом трансформировались в профессиональные – я стал физиком.

– Сначала моделируешь свой собственный корабль, а потом наперегонки?

– Да, судно обязательно должно быть спущено на воду – этот этап проходил в формате соревнований. Если соревновались скоростные суда, то тогда была гонка. Пять человек управляют каждый своим кораблем, который за определенное время должен сделать как можно больше кругов. Не скоростные суда, копейные, проходят дистанцию по определенному маршруту, в этом случае скорость не важна, нужно набрать большее количество баллов за различные задания, например, правильно пришвартоваться в доке. Иногда соревнования проходили на какой-нибудь реке в Красноярске, иногда просто в бассейне.

– Ты побеждал на своих судах?

– Да, у меня дома очень много грамот и медалей. Бабушка шутила, что эти медали можно сдать на металлолом – выгодное дело.

– Какой-нибудь корабль переехал с тобой в Новосибирск?

– Обычно модели судов мы оставляли в кружке для последующих поколений, а сейчас, насколько мне известно, частично они экспонируются в музее судоходства в Красноярске.

– Учился ли ты в ФМШ перед поступлением в НГУ или оканчивал школу в Красноярске? Как прошло твое детство в родном городе?

– Я учился в красноярской гимназии с углубленным изучением языков. И хочу сказать, что знание английского мне сейчас очень помогает, владение им – необходимая вещь для тех, кто занят в науке. Что касается детства, то часто с семьей мы ходили на Столбы, могли несколько раз за лето там побывать. Катался на горных лыжах – в самом Красноярске много спусков или можно уехать в соседний Дивногорск.

– В Новосибирске катаешься?

– На горных лыжах в Новосибирске уже почти не катаюсь, но иногда в лесу на беговых.

– Расскажи о своем поступлении: почему ты выбрал физфак НГУ и науку?

– Вообще, я не собирался заниматься наукой. Но в школе меня гоняли по олимпиадам, на которых я занимал какие-то места. По их результатам, а также по результатам ЕГЭ, меня НГУ выбрал сам. Из университета пришло письмо с приглашением поступить к ним, я принял его.

– Как родители отнеслись к переезду?

– В целом с Новосибирском я был немного знаком, мы ездили сюда на соревнования. Родители меня спокойно отпустили. Первое время, конечно, звонили, спрашивали, как дела, потом поняли, что я тут в порядке и хорошо справляюсь один.

– А как ты справлялся? Это ведь твой первый опыт самостоятельной жизни? Учеба, общежитие, новые условия повсюду.

– Свободное время мы с друзьями обычно проводили в общежитии, играли в настолки и компьютерные игры. Вообще не помню каких-то тусовок, мы с друзьями даже не собирались идти на посвящение, попали туда уже совершенно случайно, когда шли в блок из магазина. Что касается учебы, помню, что у всех был разный уровень подготовки, потому что были ребята из ФМШ, а были, как я, из обычных школ. Но спасало то, что мы все друг другу помогали. Садишься за выполнение месячных заданий, если что-то не получается, спускаешься на этаж ниже с печеньками к тому, кто уже сдал и знает решение. Таким образом, конечно, могло оказаться, что у всех в тетрадях будет одно и то же, но на то это и НГУ – решение задач тебе все равно придется объяснять, и если ты уж просто все списал не думая, то преподаватель очень быстро это поймет.

– Были ли у тебя любимые и нелюбимые предметы?

– Мне нравилась в совокупности вся учеба. Наверное, только необязательные дисциплины казались ненужными.

– Почему ты выбрал кафедру ускорителей и чем тебя привлекла работа на коллайдере?

– В конце второго курса я понял, что ближе всего к моим интересам именно кафедра ускорителей, потому что первую свою курсовую я писал по синхротронному излучению (СИ). Сейчас-то я понимаю, что ближе к теме тогда была кафедра твердого тела, но выбор был уже сделан. В итоге исследования на СИ я сменил на исследования на ВЭПП-2000. Кстати, к слову о любимых курсах, мне очень нравились лекции по циклическим ускорителям, которые нам читали как раз специалисты с ВЭПП-2000.

– Чем ты занимаешься в своей ускорительной лаборатории? Улучшением характеристик пучка?

– Глобальные цели у нас именно такие, но что касается меня, то я занимаюсь изучением динамики пучка в циклическом ускорителе. То есть у меня есть конкретные исследовательские задачи, но в целом, мне кажется, что мой научный руководитель хочет, чтобы на данном этапе я получил разносторонние знания о работе коллайдеров. Начинал я с каких-то простых вещей, потом сместился в область круглых пучков, которые имеют свою специфику, а сейчас я занимаюсь исследованием влияния различных резонансов на них.

Работа коллайдера ВЭПП-2000 заключается в том, что летящие навстречу друг другу пучки электронов и позитронов, сталкиваются. Такова цель этой машины – изучать продукты соударения этих частиц. Аннигиляция происходит не при каждой встрече, это редкое событие, для которого необходимо в том числе, чтобы у частиц были определенные характеристики. Само движение по кольцу ускорителя портит пучки, потому что в нем они налетают на различные резонансы. Одна из задач – настроить установку таким образом, чтобы пучки пролетали вдали от подобных резонансов. Я же изучаю не только влияние этих резонансов на динамику пучка, но и выявляю их местоположение в ускорительном кольце.

– Кажется, что коллайдер настолько хитрая машина, что физикам всегда есть что в нем улучшать.

– Каждый раз, когда коллайдер включается, он работает по-разному. Проблема таких машин в том, что те значения тока, которые выставил оператор перед запуском, не всегда дают те значения магнитных полей, которые ты ожидаешь. Поэтому дальнейшая работа оператора заключается в том, чтобы довести параметры до наиболее эффективных, от которых будет зависеть светимость установки именно в эту конкретную смену, и, соответственно, количество набранных данных.

– Соревнуетесь?

– Я – да, соревнуюсь, но негласно. Это же круто, когда у тебя получается настроить все так хорошо, что за смену накручиваешь на одну условную единичку событий больше. Это такое небольшое достижение. Но в целом, мне кажется, что работа оператора в каком-то смысле рутинная: сидишь, наблюдаешь, как летает пучок. Интереснее наблюдать, какие катастрофы могут с ним происходить.

Можно, например, наползти на резонансы, о которых я говорил, и увидеть, как пучок на глазах меняет форму и из круглого становится ромбиком или треугольником, или как он вообще разрушается. Это полезно, потому что о многих неустойчивостях, которые могут произойти с пучком, ты слышал только на спецкурсах, видел на бумаге, а тут вживую – очень интересно. А дальше учишься применять свои знания, которые получал в теории, чтобы реанимировать пучок уже на практике. Если это явление узнаваемое, значит ты знаешь, условно, какую ручку покрутить, чтобы исправить эту ситуацию. Или же разбираешься в проблеме, просишь совета коллег, если видишь явление впервые.

– Всегда можно попросить совета старших коллег или научного руководителя?

– Когда я устроился на ВЭПП-2000, около года я ходил в смены с другими операторами и просто сидел рядом и смотрел, что они делают. Никто не был против, все, наоборот, способствовали моему обучению. С моим научным руководителем – Евгением Алексеевичем Переведенцевым мы тоже довольно тесно выстроили сотрудничество и обучение. Когда я только пришел в ИЯФ, мы часто встречались лично – это было как продолжение обучения, занятия по темам, связанными с моей будущей работой. Так я получал разносторонние знания про ускорительную физику – добирал то, что уже не входило в университетскую программу. Когда базовые знания были получены, мы перешли к изучению научных статей, в том числе на английском (и тут, повторюсь, хорошее владение языком мне очень помогало и упрощало жизнь), разбирали их. В общем, мы находились и находимся до сих пор в постоянном диалоге. Сейчас, когда самостоятельности у меня появилось больше, чаще просто обсуждаем мою текущую деятельность. Евгений Алексеевич помогает, подсказывает мне, какие выводы должны быть сделаны по полученным результатам, на что обратить внимание, направляет.

Уметь быть в диалоге – это очень полезно, и тут очень важно владение не только русским, но и английским языком. Когда ты пишешь статьи на английском, когда посещаешь международные конференции – ты включаешь в коммуникацию. Это ведь безумно приятно и полезно – говорить на английском, узнавать, что происходит в других институтах, знакомиться с исследованиями иностранных коллег.

Фото 1: Старший лаборант ИЯФ СО РАН Данил Чистяков. Фото Т.Морозовой.

Фото 2: Малый пограничный сторожевой корабль, модель-копия. Фото из архива Д. Чистякова.

Фото 3: Данил Чистяков на чемпионате Красноярского края в Железногороске, 2017 г. Фото из личного архива Д. Чистякова

Фото 4: Данил Чистяков на коллайдере ВЭПП-2000 ИЯФ СО РАН. Фото Т. Морозовой.

Подготовила Татьяна Морозова