Ближе к пучку

- 21.05.2024

Когда на установке на встречных электронных пучках ВЭП-1 в Институте ядерной физики СО АН СССР впервые увидели синхротронное излучение захваченного пучка, все сотрудники Института бегали смотреть на него – компактность установки позволяла. Через небольшое окошко невооруженным глазом можно было увидеть светящееся пятнышко. Яркий пучок часто показывали гостям Института, а организатор и первый директор ИЯФ Г. И. Будкер при удобном случае заходил на установку, чтобы посмотреть на таинственный свет. Но это был только первый шаг на пути развития метода встречных пучков и создания первых коллайдеров – впереди стояла задача столкнуть вращающиеся почти со скоростью света пучки частиц. И это тоже сделали в ИЯФ. 19 мая 1964 г. были зарегистрированы первые рассеяния электронов. 60 лет спустя этот день вспоминает физик-ускорительщик ИЯФ СО РАН, один из членов команды ВЭП-1, доктор физико-математических наук Герман Михайлович Тумайкин.

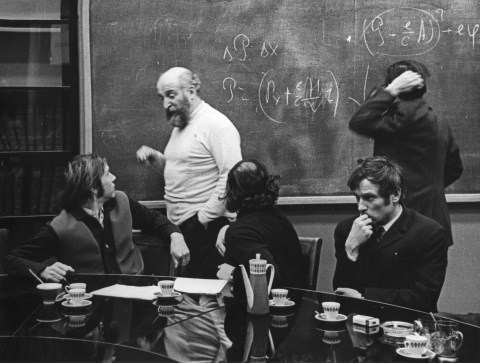

Слева направо В.Е. Балакин, Г.И. Будкер, В.Н. Байер, Г.М. Тумайкин. Фотоархив ИЯФ СО РАН.

– Когда я впервые увидел ВЭП-1, он был в нерабочем состоянии. Это случилось в июле 1962 года, я отправился в Москву в Институт атомной энергии, потому что мне было поручено ознакомиться с работой синхротрона перед демонтажем и перевозкой всего комплекса в Новосибирск. Московское начальство, часть Института атомной энергии, не очень хотели отдавать ВЭП-1 «сибирякам», но ребята, с которыми мы там контактировали по работе, все были доброжелательными, всё показывали и рассказывали про установку, делились информацией. И позже, когда коллайдер заработал в Новосибирске, к нам приезжали московские коллеги, чтобы посмотреть, поучаствовать и разделить радость. Например, Лев Бондаренко, который разрабатывал и вообще-то должен был налаживать систему выпуска пучка в Москве, приезжал в Новосибирск, и мы делали это при его участии, но уже в ИЯФ.

– Трудно представить, что группа молодых ученых (вам же всем было не больше тридцати лет), забирает один из первых в мире коллайдеров и увозит его из столицы в Сибирь, где даже здания Института еще толком нет…

– Мне было 26 лет, когда я пришел в ИЯФ после двух лет работы в НИИ Ядерной физики при Томском политехническом институте (ныне университете), но мы не задумывались о том, что все мы тут такие молодые, что оборудование забрали из Москвы уникальное. Тогда же перед нами не было поколения сильно старших – Г. И. Будкеру 44 года, мудрый, прошедший войну, еще А.А. Наумов, В.С. Панасюк и всё. Мы напряженно работали, было горячее время – за год нам нужно было полностью оборудовать 3 блок Института, в котором планировалось устанавливать ВЭП-1, провести все коммуникации и запустить установку. Блок был абсолютно пустой, был смонтирован лишь подъемный кран. У руководства ИЯФ была возможность отбирать не случайные кадры, как в штат Института, так и, например, для строительно-монтажных работ. Монтажники, электромонтажники, сварщики, которые помогали нам, все были из Министерства среднего машиностроения, а туда кого попало не брали. Так что всё было сделано довольно быстро.

Мы начали запуск коллайдера ВЭП-1 с нуля. С синхротроном мы управились достаточно быстро, потому что он уже работал в Москве, однако многие вещи пришлось переделать, и кое-что добавить. А вот с самим накопителем проблем пришлось решать довольно много. Предстояло создать систему впуска пучка, системы наблюдения за пучком, получить высокий вакуум, а это требовало времени. Но у нас была очень квалифицированная команда механиков и лаборантов: Свищев из Москвы, Виктор Семенычев, Андрей Чабанов, Алик Ефимов, Толя Чернов – большие молодцы. С задачей мы справились, в августе 1963 г. получили первый пучок электронов на верхней дорожке, то есть на верхнем кольце коллайдера ВЭП-1. Мы вошли в зал и увидели яркое свечение – вот он стоит и светится. Это произошло за день до начала Международной конференции в Дубне.

– Что Вы испытали в тот момент?

– Это труднообъяснимое чувство, которое запомнилось на всю жизнь. Весь Институт бегал к нам, смотреть на пучок – у ВЭП-1 было небольшое окошечко, где пучок светился маленьким ярким пятнышком. На современных ускорителях такого не увидеть. 20 августа 1963 г. мы получили пучок электронов в верхнем кольце коллайдера ВЭП-1, а уже на следующий день Г. И. Будкер докладывал о нашем достижении на Международной конференции по ускорителям заряженных частиц в Дубне.

Но это был только первый этап. Следующей задачей стояло пустить пучок электронов и по нижней дорожке ускорителя, а потом столкнуть их в месте встречи, а для этого нужно было преодолеть ряд технических сложностей. С лета 1963 г. до мая 1964 г., практически год, мы разбирали установку, готовили для двух пучков магнитную систему, получали требуемый вакуум, устанавливали много нового оборудования. Еще одним трудным местом была система рассеяния на малых углах. Дело в том, что когда электроны друг с другом сталкиваются, то вероятность того, что они рассеются на малый угол в тысячи раз больше, чем на большой угол. И чтобы увидеть этот процесс, нам нужна была система мониторинга с высокой скоростью счета, более эффективная. Такие счетчики разработал и устанавливал на ВЭП-1 Алексей Павлович Онучин. Разумеется, мы работали с ним рука об руку, потому что это же вмешательство в ускоритель. Некоторое время у нас шла борьба: ему хотелось, чтобы счетчики были побольше, а нам, разумеется, поменьше, чтобы они не уменьшали рабочую апертуру. Но как-то мы договорились, пришли к компромиссу. Как только счетчики были установлены, 19 мая 1964 г. мы смогли зарегистрировать первые события рассеяния частиц!

Доктор физико математических наук Герман Михайлович Тумайкин. Фото Е. Койновой.

– Вы были в смене в тот день?

– Мы тогда работали круглые сутки, и первые события зарегистрировали ночью, меня в той смене не было. Пришел утром на работу, а тут все на ногах. Радость была большая. У Александра Николаевича Скринского была двойная радость – у него в этот день родилась дочь.

Событий мы тогда зарегистрировали немного, какие-то десятки, ни о каких фундаментальных открытиях речи не шло, но это были первые шаги в ускорительной физике, шаги, которые в какой-то степени обеспечили последующее развитие метода встречных пучков. В начале нужно было это сделать, увидеть эти пучки, показать, что это возможно – ведь многие сомневались. Команда ИЯФ к этому шла и получила результат – мы были довольны.

– Кажется, что в те годы и темп работы был намного интенсивнее, чем сейчас?

– Мы действительно много работали, особенно на начальном этапе создания и запуска ВЭП-1, потом ВЭПП-2М, ВЭПП-4 – все это горячая пора для ускорительщиков. Еще напряженные этапы работы были связаны с приближающимися конференциями, на которых мы должны были представить какой-то результат. Обычно они выпадали на осень, поэтому весна-лето выдавались интенсивными, и тогда было не до досуга. Мне кажется, что сейчас ребята, которые создают ЦКП «СКИФ», работают примерно в том темпе, в котором работали когда-то мы. Это очень квалифицированные и очень загруженные работой специалисты.

– И все же, чем, по Вашему мнению, отличается работа физика-экспериментатора тогда и сейчас?

– Юбилейная дата заставила меня еще раз подумать над всей это историей, и я решил прочитать диссертации людей, которые готовили аппаратуру и проводили первые эксперименты со встречными пучками – В. Н. Пакина А. П. Онучина, Г. Н. Кулипанова, Е.А. Кушниренко, Э. И. Зинина и др. У этих работ очень высокий уровень, выше, чем у многих современных диссертаций.

Задачи, которые решают современные физики они, конечно, сложные, даже более сложные, чем решали мы, но они делаются уже на готовой базе. Это не значит, что мы были умнее, а следующие поколения деградируют. Я бы провел аналогию с золотоискателями: те, кто пришли первыми на месторождение, нашли самородки, все последующие – промывают песок. Однако, чтобы добывать золото им приходится разрабатывать новые технологии, и поэтому они вносят не меньший, а может даже больший вклад в технический прогресс. Конечно, нынешнему поколению досталось меньше новых вещей, чем нам, когда кругом была новизна.

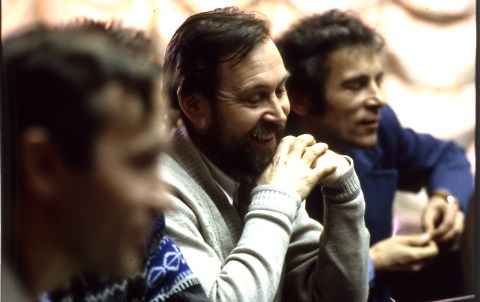

Слева направо А.П. Онучин, Г.И. Тумайкин. Фотоархив СО РАН, автор фото А. Поляков.

Еще хочу сказать, что современные установки на встречных пучках очень большие, мощные, безопасность выше, и поэтому экспериментатор видит пучок через длинную цепочку электроники – он от пучка далеко. По-моему, восприятие пучка у современного физика-ускорительщика несколько другое, чем у нас было. Мы больше его чувствовали, что ли.

– Скажите, а за что Вы получили Государственную премию?

– За прецизионные эксперименты, выполненные совместно с физиками на следующих коллайдерах ИЯФ СО РАН. Кстати в следующем году исполняется пятьдесят лет с их начала. Поэтому есть повод поговорить об этом через год.

Подготовила Татьяна Морозова.