Александр Скринский: «Для нас это был прорыв»

- 18.05.2024

Самые эффективные на сегодняшний день инструменты для исследований в физике элементарных частиц – коллайдеры. Это ускорители и накопители, в которых почти со скоростью света летят навстречу друг другу пучки частиц и сталкиваются. Именно коллайдеры позволяют получить колоссальный объем данных, необходимый для продвижения в этой сфере. Первые столкновения электронов были зарегистрированы 19 мая 1964 года на коллайдере ВЭП-1 в Институте ядерной физики СО АН, и параллельно на коллайдере CBX в Стэнфорде, США. Эти события стали настоящей революцией в физике высоких энергий. С этого момента еще не до конца достроенный Институт ядерной физики стремительно вошёл в число мировых лидеров в этой области. Капитаном команды ВЭП-1 стал только что окончивший физфак МГУ Александр Скринский. Александр Николаевич Скринский в течение 38 лет возглавлял Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ранее – СО АН), а сейчас является его научным руководителем.

— Александр Николаевич, как бы Вы сформулировали значимость для ИЯФ этого события – регистрации первых столкновений электронов в коллайдере ВЭП-1?

— Это очень просто. Для нас это был прорыв, в результате которого наш институт из только что созданной организации, еще не достигшей значимых результатов, превратился в один из ведущих центров по физике элементарных частиц. Причем не только в нашей стране, Советском Союзе, но и во всём мире.

В научной литературе встречные пучки упоминались уже давно, и сразу было понятно, что это важное направление. Первым о них заговорил в печати норвежский физик Рольф Видероэ ещё в 1918 году. На тот момент это была только идея для далёкого будущего, не подкрепленная технологическими возможностями. В последующие 30 лет укрепилось понимание важности результатов, которые могут быть получены благодаря встречным пучкам. К этому моменту состояние техники и технологии уже позволяло говорить о встречном методе как о практической задаче. Это произошло в 1956 году, когда американский физик Дональд Керст на Первом международном симпозиуме по физике элементарных частиц представил предложение о создании протон-протонной установки. И параллельно американский физик O’Neil предложил построить электрон-электронный коллайдер в Стэнфордском университете.

В Новосибирск я переехал в 1961 году. До этого шли подготовительные этапы, мы разрабатывали технические и технологические решения для осуществления идеи встречных пучков. В 1961 году основная часть людей, которые хотели этим заниматься, переехала в Новосибирск. На тот момент не было достроено даже вот это главное здание, оно еще только-только появилось из-под земли. Но важно, что уже был построен второй корпус, где расположились мастерские нашего производства, а мы разместились в пристройке, в которой были рабочие места конструкторов, технологов и наши, физиков. Такое соседство позволяло работать в тесной связке с производством. С того времени мы стараемся всегда быть в контакте и с разработчиками, и с конструкторами, поскольку это важно для результата.

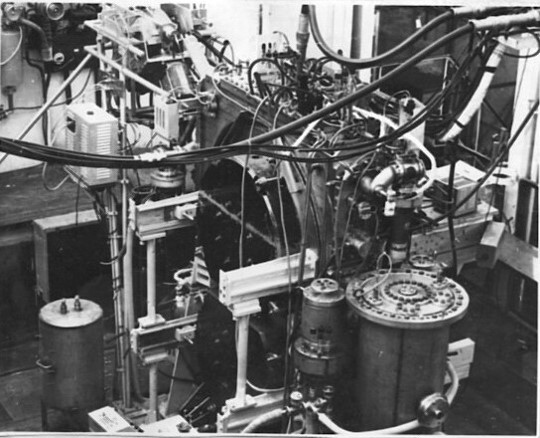

ВЭП-1 мы разрабатывали в Москве, а изготавливали на Новосибирском турбогенераторном заводе с 1957 года, уже имея в виду последующий переезд. Этот завод работает и сейчас, а тогда он только встал на ноги, его директором был А. А. Нежевенко, который впоследствии стал заместителем директора Института ядерной физики. Нам было необходимо взаимодействие с производством, в том числе поэтому с 1961 года существенная часть коллектива работала в Новосибирске – это около половины Лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии. Я окончил физфак МГУ в 1959 году, но встречные пучки были моей основной задачей с 1957 года. На тот момент у меня еще не было ни одной печатной работы, что сейчас кажется смешным, первая публикация появилась только в 1962 году. Но тем не менее, в это время я уже был капитаном команды встречных пучков – так нас называл тогда Андрей Михайлович, исходя из своего волейбольного увлечения. Речь шла не об отдельном подразделении, а о команде людей разных специализаций – инженеров, физиков, конструкторов и так далее. Несмотря на то, что я был еще совсем зеленый, все сотрудники, в том числе такие зубры, как Нежевенко, воспринимали меня нормально. Нежевенко был очень опытный человек, умеющий при необходимости и по столу постучать, но у нас не было никаких трений.

— А Вы сами умели постучать по столу?

— А я никогда.

— А как Вы умели, какой был Ваш стиль?

— Только сотрудничество. Необходимо выстраивать рабочие отношения так, чтобы люди, с которыми ты взаимодействуешь, осознавали пользу своего дела, и чтобы им было комфортно, в том числе – психологически. Чтобы им была интересна их работа, и чтобы они осознавали важность своего вклада в общее дело. На этом и держится здоровая атмосфера в коллективе. Когда мы привезли из Москвы в Новосибирск ВЭП-1, для нас самих, для лаборантов, конструкторов, производственников, все было ново, и чтобы установка заработала, им были нужны мы, а мы – им. Это и было базой взаимоотношений, мы не практиковали ни повышенных тонов, ни скандалов, ни лишений премий.

— Как состоялся переезд коллайдера из столицы в Сибирь?

— Когда часть сотрудников, которая оставалась в Москве, осознала, что скоро мы перевезем ВЭП-1, они написали различные письма во всевозможные инстанции. Общий смысл этих писем сводился к тому, что такое важное для советской науки дело нельзя загубить, отправив установку в Сибирь. К тому времени Курчатов, который нас поддерживал, уже скончался, и это был опасный момент.

В процессе переговоров нам все же удалось организовать этот переезд, в том числе благодаря гарантии Андрея Михайловича, что установка заработает в 1963 году. А на тот момент в мире еще не существовало ни накопителей, ни встречных пучков, и Андрей Михайлович, конечно, сильно рисковал тогда, и мы вместе с ним. Потому что, если бы мы не выполнили обязательства, нас растерли бы в ничто. К счастью, все получилось, хотя и с приключениями.

Во-первых, в процессе запуска инжектора, который располагался в том здании, где сейчас находится коллайдер ВЭПП-2000, произошел большой электромагнитный взрыв, сорвались катушки, и пришлось срочно их восстанавливать. Опять же – это было невозможно без хорошего взаимоотношения с производством.

А, во-вторых, в конце 1961 года у меня случился аппендицит с последующей госпитализацией и операцией. Через несколько дней после операции, обвязанный бандажом из полотенца, я уже был на работе. Нежевенко корил меня, говорил, что могут разойтись швы, но все обошлось.

И вот в 1963 году мы получили первые пучки и доложили об этом на международной конференции по ускорителям в Дубне. Мы участвовали уже с результатами, а не просто с планами и расчетами.

— А в 1964 году случилось то событие, юбилей которого мы отмечаем в мае 2024 года.

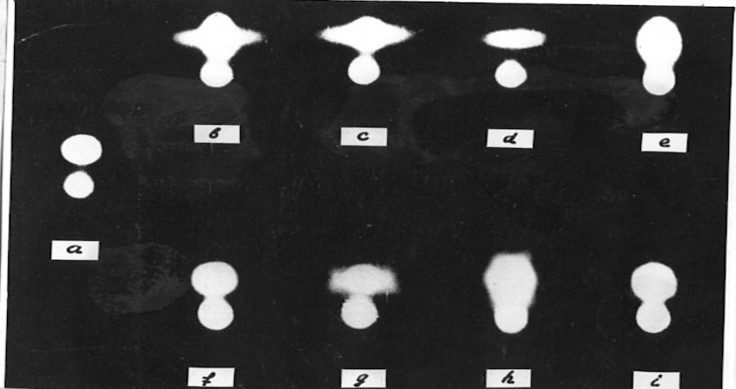

— Да, мы увидели первые рассеяния электронов на электронах. Сначала мы зарегистрировали рассеянные электроны на малые углы внутри камеры, и потом сразу на большие углы и так далее. Изначально ведь многие лаборатории предпринимали попытки реализовать идею встречных пучков, в том числе в Советском Союзе – в Харькове, в ФИАНе и пр. Но только две организации в мире пришли с результатами в 1964 году – мы и Лаборатория высоких энергий Стэндфордского университета, с которой мы с тех пор всегда взаимодействовали.

В 1965 году все «встречники», как мы называли специалистов по встречным пучкам, перед международной конференцией во Фраскати в Италии приехали сначала в Новосибирск. Здесь мы все познакомились, у нас установились хорошие деловые отношения. А уже потом в Италии докладывали результаты экспериментов на ВЭП-1 и состояние работы по электрон-позитронным встречным пучкам на ВЭПП-2.

— Какие научные задачи вы ставили перед собой?

— Главная задача электрон-электронных экспериментов на тот момент была в том, чтобы доказать, что закон Кулона для электронов при энергии в сотни МэВ выполняется, а обнаруженные ранее отклонения в электрон-протонных экспериментах связаны с неточечностью протонов. На ВЭПП-2 мы вскоре наблюдали уже аннигиляцию электронов с позитронами и появление новых частиц, например, пи-мезонов, в результате взаимного исчезновения электронов и позитронов.

Английский физик Ллевелин-Смит, который впоследствии стал генеральным директором ЦЕРН, занимался тогда этой темой теоретически, рассчитывал распады векторных мезонов на электрон-позитронные пары. И ему было очень интересно, как происходит обратный процесс – рождение пар пи-мезонов в электрон-позитронных столкновениях. Но такой эксперимент казался невозможным. И вдруг он прочёл нашу статью в Physics Letters и, как он выражался, у него посыпались «искры из глаз». Потом мы с ним очень тесно взаимодействовали многие годы, особенно в 1996-2005 гг. по вопросам разработки и поставки нашим институтом оборудования для Большого адронного коллайдера в ЦЕРН.

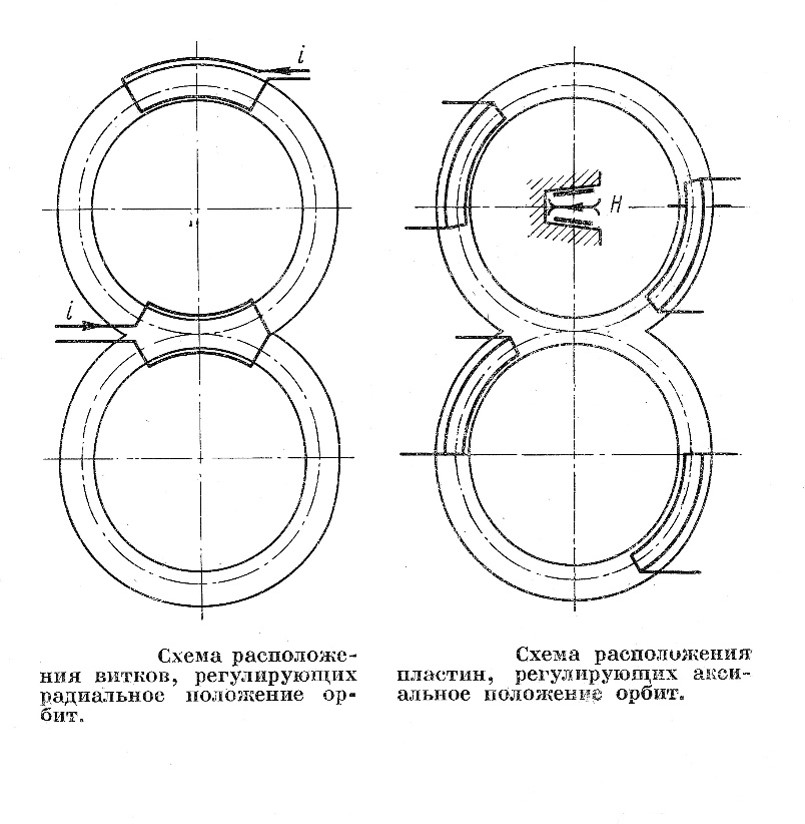

Два пучка, эффекты встречи при разных бетатронных частотах в верхнем кольце

— Чем Вам запомнился этот день, 19 мая 1964 года?

— Ничего особенного мы не делали, продолжали работать. Но, конечно, мы прекрасно осознавали важность этого события.

— В этот же день, 19 мая 1964 г, родилась Ваша дочь Юлия. Какой она выросла?

— Она биолог, работала в ИЦиГ. Она приучилась бегать со мной по горкам, и вполне прилично. Характер у нее активный! Участвует в различных научных семинарах, и слушателем, и в качестве лектора.

— Она похожа на Вас?

— Нет, только тем, что занимается бегом Пока они с её братом Николаем, который сейчас живет в Москве, еще не разъехались, мы не только бегали, но занимались и другими видами спорта – плаванием, лыжами, водными лыжами, старались ездить в отпуск на море, особенно в Пицунду. Плавать по несколько километров кролем я начал как раз в Пицунде. Второе хорошее место для плавания – залив у острова Лонг-Айлэнд около Нью-Йорка, защищенный от крутых океанских волн. Вот там я тоже плавал по много километров.

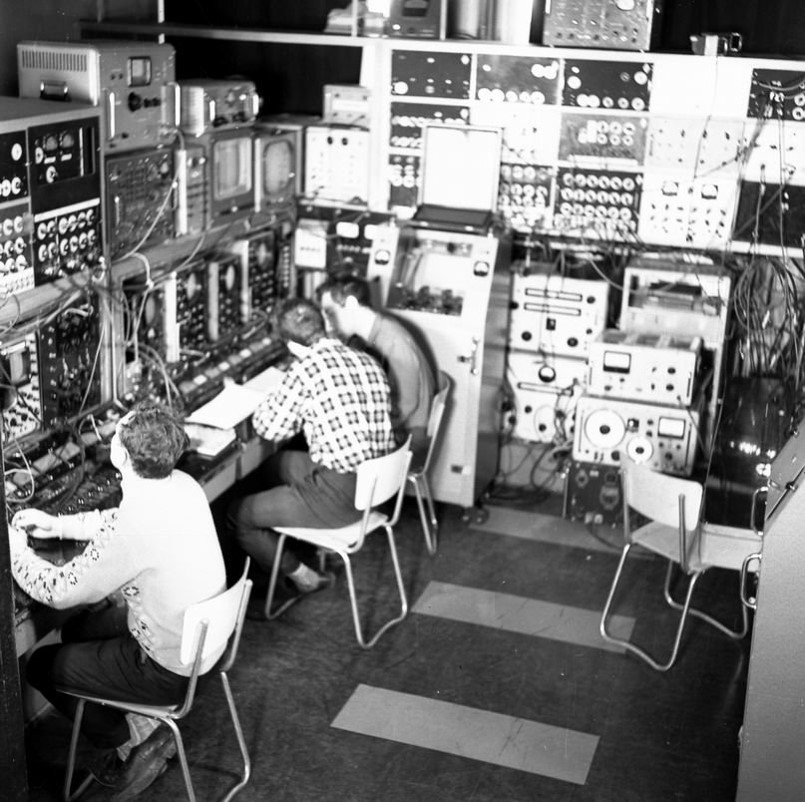

Пультовая ВЭП-1

— Как все успевали? Не было дилеммы между семьей и работой?

— У нас отношения складывались на основе взаимопонимания и взаимозаботы. Семья к моей занятости относилась с пониманием, никакой проблемы в этом не было. По возможности я старался проводить время с детьми. Вечером после работы часто читал им перед сном.

— А что читали?

— Все, начиная с детских сказок и заканчивая, например, «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона», это было еще до того, как по ним поставили фильмы.

— А сами что любите читать? Знаю, Вы любитель музыки и спорта, а с литературой как у Вас обстоят дела?

— Я, конечно, прочел стандартные книги классической литературы. Люблю произведения А. С. Пушкина – и стихи, и прозу, стихов знаю очень много. Эти произведения, хотя и не перевернули мои представления о жизни, но стали важной частью меня. Достоевский – это сильно другое, хотя тоже очень интересно и существенно. Всплеск интереса к нему наблюдался после выхода фильма «Идиот» с Юрием Яковлевым. Причем во время первых показов в 1958 году в Москву из Германии вернулся мой отец. Он занимал должность главного военпреда на Горьковском автомобильном заводе. И вот он приехал в Москву, и мы вместе с ним пошли на этот фильм. Мой отец был военным человеком, но, оказалось, что и ему этот фильм понравился. Каждый в нем может найти что-то близкое. Маяковского я знаю очень хорошо и очень ценю, несмотря на все недавние разоблачительные книжки и статьи. Я знаком почти со всеми его произведениями, и многое из них часто вспоминается к слову. Он очень разный, и тем интересен. К Есенину я тоже хорошо отношусь, и тоже к слову вспоминается многое и из Есенина. Это два разных поэта, но они не вытесняют друг друга, а добавляют новые измерения в мое восприятие литературы.

— А живопись, музыка?

— С живописью знаком сравнительно неплохо. От фаюмского портрета, от да Винчи через испанцев – Веласкеса и так далее – к импрессионистам, постимпрессионистам модернистам.

Из музыки в базе у меня Бах и, конечно, русские композиторы. Глинка, «Могучая кучка», Чайковский, Шостакович, Хачатурян, Шнитке. Часто наперед знаю, какие дальше идут ноты, у меня это прочно откладывается. Ну и, конечно, барды: Окуджава, Визбор, Городницкий, Клячкин, Высоцкий. Все они индивидуальны и узнаваемы, у меня большая коллекция их произведений. А вот современных бардов я не знаю, за последние 10 лет ничего не зацепило.

— Александр Николаевич, мы сегодня вспомнили, с чего начиналась история ИЯФ, а теперь расскажите, что ждет нас в будущем?

— Ориентируясь на мировое состояние нашей сферы, ИЯФ идет в сторону получения более точной информации о процессах, происходящих на ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М. При этом мы развиваем коллайдерную программу ИЯФ, работаем над проектами установок ВЭПП-6 и Супер Чарм-тау фабрика. Реализация этих проектов будет существенным шагом в понимании физических процессов. Оба проекта я оцениваю как перспективные и считаю, что их обязательно нужно реализовать.

Также мне хочется, чтобы мировое сообщество приступило к реализации программы развития мюонных ускорителей, история которых началась с моего доклада в 1971 году в ЦЕРНе. На тот момент это была только поисковая программа, а сейчас видно, что мировое сообщество начинает практически работать в этом направлении. Речь идет как о мюонных коллайдерах, так и о генерации пучков нейтрино с хорошо определенным и варьируемым спектром. Я стараюсь, по возможности, продвигать эту тематику и привлекать к ней интересующихся.

Подготовила Алла Сковородина для газеты "Поиск".

Фото: М. Кузин, архив ИЯФ СО РАН.