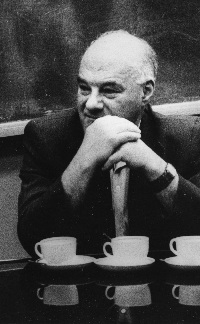

Ерозолимский Борис Григорьевич (1921-2014)

Советский и российский учёный в области общей и ядерной физики, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Сталинской премии 1953 года.

Родился в Москве в семье известного врача Григория Вениаминовича Ерозолимского.

В 1948 году окончил физический факультет Московского государственного университета, на который поступил ещё за 10 лет до этого. В сентябре 1941 г. студентов физфака МГУ призвали в Красную Армию и отправили в Свердловск для учебы в эвакуированной Академии Жуковского. Б.Г. Ерозолимский попал на факультет электро- и спецоборудования самолетов, изучал радиолокацию. Учеба продлилась в течение трех с половиной лет, т.е. закончилась непосредственно перед окончанием войны. Борис Григорьевич несколько месяцев проходил практику на Четвертом Украинском фронте в качестве старшего техника авиационной эскадрильи по радио- и радиолокационному оборудованию. После войны он остался военным и начал работать в составе большой группы в радиолокационном институте ЦКБ-17. Затем по личному распоряжению Берии, чтобы срочно догнать запад в атомной физике, все бывшие физфаковцы были отозваны из армии для продолжения учебы. Б.Г. Ерозолимский попал в эту компанию демобилизации, и в 1946 г. снова стал студентом.

С детства Борис Григорьевич мечтал о театре, играл в классических пьесах в клубных постановках под руководством артистов МХАТа. Театр и физика боролись в его душе. Его демобилизовали, чтобы он закончил университет и присоединился к работе в атомной программе, а он думал о театральной карьере. Но постепенно физика победила, он открыл в ней красоту мысли и изящество глубоко продуманного эксперимента.

В 1947 г. Б.Г. Ерозолимский попал в курчатовскую Лабораторию №2, из которой вырос Институт атомной энергии, позже получивший имя И.В. Курчатова. Участвовал в строительстве ядерного реактора, измерял параметры деления урана и плутония, необходимые для его расчета.

В 1956-1962 годах работал в секторе, которым руководил Г.И. Будкер, и в организованном в 1958 году на его базе ИЯФ СО АН СССР (начальником сектора № 2).

Из воспоминаний Б.Г. Ерозолимского:

«… Весной 1956 года по приглашению Андрея Михайловича и с благословения И.В. Курчатова я перешел во вновь созданный сектор, перед которым была поставлена задача реализации будкеровской идеи так называемого стабилизированного электронного пучка — идеи, которая в то время казалась единственным реальным путем к созданию ускорителей протонов с энергиями около 100 ГэВ...

Несколько лет было затрачено на эти работы. И хотя первоначальные цели в полной мере достигнуты не были, так как на пути к их осуществлению выявились специфические труднопреодолимые преграды, связанные с неустойчивостями сильноточного плазменного шнура, тем не менее в процессе проведения этих исследований были получены немаловажные результаты, весьма серьезно продвинувшие вперед как технические возможности создания сильноточных пучков электронов высоких энергий и методов управления ими, так и уровень понимания физических процессов в релятивистской электронной плазме... В созданных за эти годы установках впервые в мире были получены циркулирующие в вакууме пучки электронов с током в десятки ампер.

Несколько лет было затрачено на эти работы. И хотя первоначальные цели в полной мере достигнуты не были, так как на пути к их осуществлению выявились специфические труднопреодолимые преграды, связанные с неустойчивостями сильноточного плазменного шнура, тем не менее в процессе проведения этих исследований были получены немаловажные результаты, весьма серьезно продвинувшие вперед как технические возможности создания сильноточных пучков электронов высоких энергий и методов управления ими, так и уровень понимания физических процессов в релятивистской электронной плазме... В созданных за эти годы установках впервые в мире были получены циркулирующие в вакууме пучки электронов с током в десятки ампер.

И, конечно же, в процессе выполнения этих исследований, на основе достигнутых успехов удалось осуществить целый ряд проектов уникальных установок, таких, например, как созданный впервые в Союзе безжелезный импульсный синхротрон с энергией электронов 200 МэВ.

Однако, пожалуй, главным итогом всех этих усилий явилось создание первоклассного творческого коллектива, которому впоследствии оказались по плечу еще более серьезные по физической сущности и огромные по масштабу задачи. И в этом, несомненно, основная заслуга принадлежит Андрею Михайловичу Будкеру.

Именно в эти годы Будкер собрал блестящую плеяду физиков и инженеров, таких как А.А. Наумов, В.С. Панасюк, Б.В. Чириков, Е.А. Абрамян, В.И. Волосов, А.М. Стефановский, И.М. Самойлов, С.Н. Родионов, и совсем еще юных Л.Н. Бондаренко, Ю.А. Мостового, А.Х. Кадымова и многих других, с которыми были достигнуты первые успехи и положено начало созданию сперва большого отдела в Институте атомной энергии — Лаборатории новых методов ускорения частиц (ЛНМУ), а затем и Института ядерной физики во вновь организованном Сибирском отделении АН СССР».

Вместе с Г.И. Будкером Борис Григорьевич Ерозолимский создал первую установку со встречными пучками электронов - ВЭП-1. Борис Григорьевич был в ученом совете ИЯФ и получил предложение переехать в Сибирь и возглавить там большую лабораторию. После долгих раздумий он отказался и остался в Москве: ему хотелось делать свой эксперимент своими руками, с небольшим числом близких сотрудников, а не руководить сотнями людей. Позже он часто возвращался к этому моменту и признавался, что сожалеет об этом решении — вся дальнейшая жизнь пошла бы иначе...

Б.Г. Ерозолимский продолжил работу в Курчатовском институте, занимался физикой слабых взаимодействий, внес большой вклад в прикладную ядерную физику - разработал нейтронные методы исследования нефтяных скважин, изобрёл первый импульсный нейтронный генератор, который нашёл практическое применение при разведке нефти.

С середины 1960-х годов занимался исследованиями бета-распада нейтрона.

В 1982 г. после эмиграции сына был вынужден уволиться из ИАЭ имени И.В. Курчатова и перешел на работу в Лабораторию нейтронных исследований Ленинградского института ядерной физики имени Б.П. Константинова (ныне НИЦ ПИЯФ).

В 1991 году Борис Григорьевич уехал в США и в 70 лет начал новую жизнь, устроившись на работу в Гарвардский университет. Вместе с другим бывшим московским физиком, Львом Гольдиным, он придумал новые методы прецизионных измерений характеристик слабых взаимодействий и успешно убедил американцев начать такие эксперименты.

Б.Г. Ерозолимский - автор 80 печатных работ и 5 изобретений.

Почти ежегодно летом Б.Г. Ерозолимский ездил в Москву, в родной «Курчатник», чтобы увидеть работающих физиков, обсудить новые результаты, почерпнуть новые идеи. В его жизни всегда оставались наука и любимая музыка. Со времен своей театральной молодости Борис Григорьевич хранил трепетное отношение к высокому искусству, его выразительный голос замечательно звучал, когда он вспоминал любимые стихи и классические арии.

Умер 26 августа 2014 года в городке Андовер (США, штат Массачусетс, недалеко от Бостона) в возрасте 93 лет.