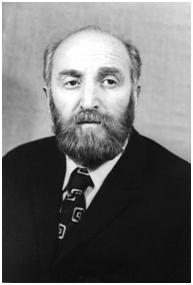

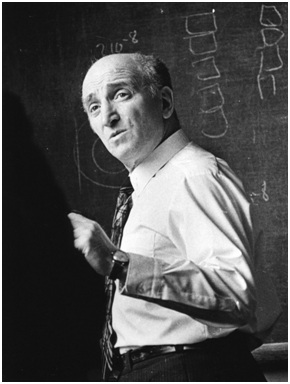

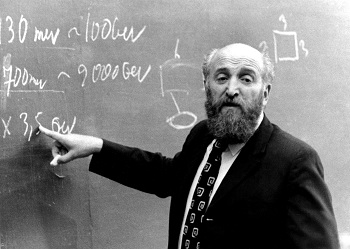

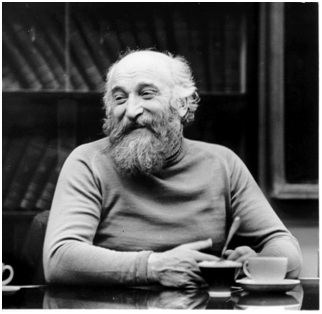

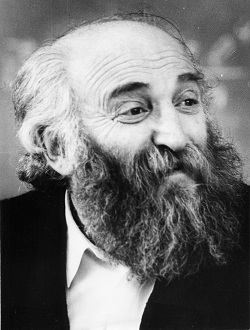

Будкер Герш Ицкович (1918-1977) – основатель и первый директор Института

«Андрей Михайлович Будкер – фигура в нашей науке уникальная. Оригинальный самородок, ученый, явно не вписывающийся в ряд признанных научных направлений и школ, он прожил недолгую, но яркую жизнь и оставил в науке много основополагающих идей и результатов. Так или примерно так пишут и будут писать о Будкере историки науки, и это абсолютная правда. Но для тех, кто работал с ним, кто знал его и в суматошных рабочих буднях и житейских передрягах, Андрей Михайлович (или просто А.М.) прежде всего оригинальная и своеобразная личность. Иных его пестрота и многозначность ошарашивала своей неканоничностью. Симбиоз мудреца и активно-деятельного человека с чертами наивно-суетного местечкового провинциала. Глубокая внутренняя совестливость и порядочность соседствовали c хитрецой балаганного фокусника. Но кто знает, может быть, без этой сложности и непричесанности не было бы у А.М. и его оригинального и парадоксального мышления. Яркие таланты нередко сопровождаются причудами характера. И как часто последнее перевешивает в общественном мнении, всячески затрудняя проявление самого таланта. Поэтому гладкая иконопись в галерее выдающихся ученых вредна и неуместна. Жизнь А.М. Будкера интересна и поучительна также и с этой стороны». (Академик С.Т. Беляев)

Герш Ицкович (Андрей Михайлович) Будкер родился 1 мая 1918 года в селе Мурафа Шаргородского района Винницкой области. Отец работал на мельнице, мать – обыкновенная неграмотная сельская женщина. Отец погиб, когда сыну было всего две недели от роду. Полыхал пожар Гражданской войны, и это маленькое украинское село оказалось буквально на линии фронта. В день своей гибели отец батрачил на мельнице, расположенной над рекой и попал под перестрелку между красными и петлюровцами… Худой рыжий мальчик рос сиротой. Мать была доброй, работящей, но совсем неграмотной – расписывалась крестиком. Вся её жизнь в те годы – это постоянная борьба с нуждой. В голодные двадцатые годы они чуть не погибли, их спас от голодной смерти красный командир, который попал к ним на постой. Он был потрясён быстрым умом и необыкновенными способностями маленького заморыша и, уходя, оставил мешок пшена. Мать растянула это пшено на всю долгую зиму (с тех пор Будкер не брал в рот пшена, разве что на войне).

Детство Герша прошло в Виннице, где он окончил в 1935 году среднюю школу. Ядерной физикой, по его словам, он всерьез заинтересовался, прочитав выпущенную в 1934 или 1935 году книжку А. Вальтера «Атака атомного ядра». После чего отправился в столицу, поступать в Московский государственный университет. Но принят не был. Его взгляды по одному из вопросов физики разошлись с взглядами экзаменатора. Герш вернулся в родную школу. Учителей не хватало и ему предложили преподавать физику и математику. В 1936 году рыжий, вихрастый и с виду нахальный пацан снова появляется в столице и становится студентом физического факультета МГУ. Вот как сам Будкер вспоминает об этом времени: «В шестнадцать лет я явился в столицу – страшно не уверенный в себе провинциал, с плохими манерами и корявым русским языком».

Их курс оказался очень сильным: из 100–120 человек не менее двадцати стали потом докторами наук, членами академий, признанными учеными в своих областях физики. А сколько ярких ребят погибло в период Великой Отечественной войны, не дожив до славы и признания! Коренастый и настырный провинциал выделялся способностями даже среди самых сильных студентов. На третьем курсе он женился и нахально появлялся в университете только раз в месяц – в день выдачи стипендии, которая на нынешние деньги [конец 1980-х] составляла рублей двадцать. Герш работал, зарабатывая деньги для семьи, чем мог, начиная с модных тогда танцев и разгрузки арбузов в столичном речном порту.

Танцор он был отменный… Однажды, уже через много лет, он после утомительного совещания, сел на переднее сидение присланной за ним чёрной Волги и не сразу взглянул на водителя. А когда взглянул... «Постойте, постойте! А Вы не играете на рояле?». И сорок минут пути они, перебивая друг друга, вспоминали подробности тех счастливых молодых и голодных дней, когда рыскали в поисках заработка рыжий молодой учитель танцев и его лихой, зажигательный тапер – черноглазый грек Семерджиев. «Подумать только – как будто не веря самому себе, произнёс Семерджиев, – договариваться об уроках Вы ходили в моём пальто (своего у Вас не было) и в тапочках на босу ногу. И на тебе, академик!».

На лекциях он ничего не записывал, запоминал. К экзамену готовился одну ночь и неизменно получал отличные оценки. Первую научную работу, будучи ещё студентом, выполнил под руководством Игоря Евгеньевича Тамма. Она была посвящена проблеме отыскания тензора энергии-импульса электромагнитного поля в движущихся средах.

Первого апреля 1941 года Герш исполнил немыслимый танец под окнами роддома – недалеко от их студенческого общежития на Стромынке: в этот день у него родился сын!

Будкер очень рано сложился, как человек мыслящий нестандартно не только в вопросах науки, но и в вопросах общественной жизни... На политзанятиях (их проводил преподаватель кафедры политической экономии – Островский) рассматривался вопрос о Советско-германском пакте Молотова-Риббентропа. Докладчиком был Будкер. И он высказался вполне определенно: этот пакт является вынужденной мерой, он носит временный характер. Не может быть гитлеровская Германия другом СССР. Выведенный из равновесия преподаватель рявкнул о вылазках классового врага и выскочил из аудитории. Студенту очень повезло – его не арестовали и даже не выгнали, но стипендии лишили, на этом настоял Островский. И студент разгружал баржи – надо было кормить жену с грудным ребёнком.

Прямо с последнего государственного экзамена 23 июня 1941 года Будкер пошёл записываться на фронт добровольцем, хотя имел броню, которая освобождала его от призыва, как специалиста, нужного оборонной промышленности. Надев военную форму, Будкер сразу же явился в университет – бить Островского. Но не нашёл. Тот успел спрятаться в женском туалете.

С первых дней в армии Герш Будкер стал именовать себя простым для понимания и произношения солдатами и командирами именем – Андрей Михайлович. Он попал сначала в один из отрядов московского ополчения, а уже оттуда – на фронт, командовал в звании лейтенанта зенитной батареей и, как мог, старался защитить девочек-зенитчиц от тягот военного времени. И там, на фронте, в полевой зенитной части, он сделал первое своё изобретение – усовершенствовал систему управления зенитным огнём. Командир его части назвал созданный им прибор «АМБ» – Андрей Михайлович Будкер. В начале 1945 года он участвовал в работе слёта армейских изобретателей в Москве. А.М. всегда с благодарностью вспоминал своих боевых товарищей, он считал, что армия много ему дала для понимания человеческих отношений. При всей его преданности физике, А.М. говорил, что его поколение запомнится не атомной бомбой, а тем, что оно переломило хребет фашизму. «А мы в этом, с удовольствием, даже со страстью, – уточнял он, – принимали участие». И такие радость и гордость были в его словах, что каждый понимал, что Андрей Михайлович тоже фронтовик.

6 августа 1945 года застало его на Дальнем Востоке – их воинская часть была переброшена сюда после победы над Германией. Сообщение о том, что произошло в этот день над Хиросимой и Нагасаки ошеломило его. Он, физик-теоретик, хорошо знал, что означают загадочные в то время слова «атомная бомба». В этот день он твёрдо решил принять участие в решении атомной проблемы, но работать только на «мирный» атом. В 1946 году А.М. снова появляется в Москве. Все та же военная форма, но без погон. Судьбой его распорядился случай. Он пришёл в свое университетское общежитие на Стромынке, и кто-то посоветовал ему разыскать учреждение, где занимаются какими-то хитрыми проблемами: там позарез нужны физики. Так А.М. нашёл знаменитую «двойку» (позже переименованную в Лабораторию измерительных приборов (ЛИП) АН СССР), которой руководил Игорь Васильевич Курчатов. А.Б. Мигдал принял его на работу в свой теоретический сектор после небольшого собеседования, о котором вспоминал так: «Мы встретились у меня дома. Сначала я задал ему несколько научных вопросов, и выяснилось, что он мало знает или, вернее, мало что помнит после армии. Но форма незнания была необычной… Выяснилось, что он сделал несколько изобретений, которые были использованы в зенитной части, где он служил. Стало ясно, что этого человека следует взять на работу». Пока оформлялся допуск к секретной работе и решался жилищный вопрос, Будкер разгружал на вокзале вагоны.

Вскоре ЛИП АН была преобразована в Институт атомной энергии АН СССР. Молодой А.М. оказался в самом центре работ по решению атомной проблемы. Обстановка тех лет в Курчатовском институте была совершенно особой – работали с энтузиазмом, сутками не вылезая из лаборатории, работали радостно, взахлёб. Отдавали все силы на то, чтобы научные и технические проблемы, которые стояли перед коллективом И.В. Курчатова, были решены лучше и быстрее. И фигура Андрея полностью вписалась в эту картину общего напряжённого труда и энтузиазма. Ему посчастливилось с самого начала работать непосредственно с выдающимися советскими физиками-теоретиками: И.В. Курчатовым, А.Б. Мигдалом, Л.А. Арцимовичем, М. А. Леонтовичем.

Под их руководством он выполнил цикл первых профессиональных работ по теории конечной уран-графитовой решетки, а также по кинетике и регулированию атомных ректоров. Затем интересы А.М. переключаются на теорию циклических ускорителей в связи с сооружением гигантского, по тем временам, ускорителя заряженных частиц на Большой Волге (сейчас это город Дубна). Он первым обратил внимание на резонансные процессы в ускорителях и подробно их исследовал, разработал методику расчета шиммирования магнитного поля, предложил оригинальные способы вывода пучка из ускорителя. Итогом выполненной А.М. работы стала защита кандидатской диссертации и получение Государственной премии СССР за участие в создании Дубненского циклотрона в 1949 году.

В Институте атомной энергии и, в частности, в его теоретическом отделе, царила весьма демократичная обстановка. Дискуссии были совершенно свободными и часто проходили даже слишком горячо, выявляя индивидуальные темпераменты их участников. Как вспоминал А.Б. Мигдал, «Андрей немедленно воспринял стиль сектора, и наши научные споры с его приходом сделались еще более яростными». Он постоянно вторгался в дискуссии и по новым для него проблемам, причём пытался даже перехватить инициативу. «Андрей, Вы узнали об этом только полчаса назад. Неужели Вы считаете, что в состоянии чему-либо научить меня в проблеме, которой я занимаюсь многие годы?» – увещевал его на семинаре А.Б. Мигдал. Свое отношение к выполняемой тогда работе А.М. описал в 1974 году, в статье «Возраст познания»: «Когда я вспоминаю первые годы решения атомной проблемы в СССР, мне кажется, что это была не наука, а поэзия! Музыка! Сам характер деятельности людей, занятых такими, казалось бы, трудными, а по мнению многих непосвященных, и страшными вещами, был поэтический. Они творили симфонию радости, симфонию красоты. По красоте и изяществу каждая формула не уступала венецианской вазе. Эти три года ежедневной работы до двух часов ночи, без выходных, без отпусков вспоминаются мне как самые светлые, самые восторженные годы моей жизни. Никогда больше я не слышал музыки, не читал стихов, не представляю вообще себе произведение искусства, которое бы по красоте внутреннего своего звучания и внешнего оформления, по гармонии чувства и разума могло сравниться с деятельностью по решению атомной проблемы».

Разумеется, А.М. Будкер знал о чудовищной стороне атомных проектов США, СССР и других стран. Но его романтическая душа отделяла то доброе и прекрасное, что давала людям современная наука, от того страшного и мрачного, во что превращала её борьба за господство в мире. Однако, восхищаясь деятельностью своих коллег по решению атомной проблемы, он полагал преждевременным само открытие человечеством атомной энергии, наука была совершенно к этому не подготовлена: не было теории атомного ядра. Да и потребности в атомной энергии общество в то время по-настоящему не испытывало.

На формирование личности А.М. Будкера, конечно же, наложило свой отпечаток само непростое время. Друзья и коллеги оставили яркие штрихи к портрету «раннего» Будкера.

Уже тогда, в начале 50-х годов, за ним прочно установилась репутация человека веселого, остроумного, отличного волейболиста (он был капитаном команды), превосходного танцора, эпикурейца, несомненно одаренного, но со следами провинциального воспитания. А.М. любил рассказывать анекдоты всевозможного сорта, делал это со смаком и очень смешно. Он всегда был готов поспорить на какую-нибудь философскую или политическую тему. Вначале его юмор носил отпечаток некоторой провинциальности, а также многолетней военной службы, но с течением времени уровень юмора А.М. неизменно повышался. По отношению к друзьям (а часто и к малознакомым людям) он был добр и заботлив, бегал по «бухгалтерии» и «кадрам», хлопоча об ускорении выписки новым сотрудникам теоретического сектора первой зарплаты.

Далеко нестандартными были отношения А.М. с русским языком, он говорил, что писать грамотно – дело машинистки. Писал он, как «курица лапой», но устная речь и стиль письма были у А.М. исключительно складными и непринужденными. Поэтому он любил диктовать свои работы прямо набело.

А.М. великолепно считал. Его неистощимая изобретательность проявлялась в придумывании новых, чисто математических искусственных приемов (нестандартные представления дельта-функции, интегрирование с многолистными римановыми поверхностями и т.п.). А его физическая интуиция позволяла ему заранее предвидеть, какие слагаемые в многочисленных суммах должны «взаимно сократиться», и нередко он именно из этих соображений даже расставлял (авансом) знаки плюс и минус перед отдельными членами.

Уже в те годы У А.М. ярко проявились особенности его творческого «почерка». Он не любил работать за столом или с книгой – имея великолепную память, все схватывал на лету и обладал уже тогда разнообразной и глубокой эрудицией, которая в соединении с огромной творческой фантазией давала ему возможность генерировать идеи, которые он затем «обкатывал» в беседах со всеми, кто попадался ему под руку, как в комнате, так и в коридорах лаборатории. Эта «метода» работы в последующие годы стала для него основной технологией творческого процесса. На этом заканчивается первый период научной деятельности А.М, который лежит в кругу более или менее известных и общепринятых идей. Вскоре он становится ярким физиком-теоретиком и начинает выдвигать собственные кардинальные экстравагантные идеи, которые, по существу, и определили всю его дальнейшую научную деятельность, разворачивается его талант исследователя и изобретателя.

Непосредственный руководитель и первый учитель Андрея – А.Б. Мигдал так оценил его высочайший научный потенциал: «Я горжусь тем, что мне удалось разглядеть в этом провинциальном молодом человеке необычный характер мышления, размах и широту взглядов. Размах – одна из его главных черт, проявлялась во всем уже тогда». Выдающиеся таланты А.М. начали по-настоящему проявляться с началом его работы по управляемым термоядерным реакторам. Работы по новой, захватившей всех проблеме управляемых термоядерных реакций развернулись сразу же после решения в СССР атомной проблемы. И.В. Курчатов назвал имена нескольких теоретиков, которых надо непременно привлечь к этой работе. Среди них был и А.М. Будкер. Ему было поручено обеспечить регулирование будущего термоядерного реактора, чтобы тот не очень «разогнался», не вышел из-под контроля. С осени 1950 года все мысли А.М. поглощены этой проблемой. Он регулярно встречается и беседует с Курчатовым, потом долгими часам размышляет в тишине. А.М. повторял много раз, что физики его поколения, создавшие атомное и термоядерное оружие, в долгу перед человечеством и просто обязаны создать необозримый океан энергии не для разрушения, а для созидания, что они просто обязаны решить задачу управляемого термоядерного синтеза.

Вечером он возвращался в свой финский домик, расположенный рядом с институтом, и вместе с матерью копался в земле. А.М. сажал цветы – эта страсть сохранилась у него на всю жизнь, разводил огород. Излишки помидоров его мать продавала на рынке. Ведь А.М. был тогда одним кормильцем в семье из шести человек (он, жена, трое детей и мать), и жить на одну его зарплату было трудновато.

У участников работы была полная уверенность в возможности покорения термояда в течение двух-трёх лет. Лишь много лет спустя академик Л.А. Арцимович скажет, что перед физиками никогда ещё не стояло проблемы, сопоставимой по своей сложности с проблемой управляемого термоядерного синтеза. Прошло несколько лет, и стало ясно, что до решения проблемы ещё очень и очень далеко, что необходимы систематические фундаментальные исследования по физике плазмы, и А.М. был одним из тех, кто предложил их развернуть. Так возникла наука, именуемая физикой высокотемпературной плазмы.

Своими работами А.М. основал новое направление в проблеме управляемого термоядерного синтеза, предложив в 1953 г. идею удержания высокотемпературной плазмы с помощью открытой магнитной ловушки с магнитными пробками. С помощью этого метода можно создавать сверхплотные пучки заряженных частиц и удерживать их на орбите в экспериментальной установке. В процессе разработки этой идеи А.М. выполнил большой объём фундаментальных теоретических исследований, что позволило ему не ограничиться «обычной» плазмой. Пытливый ум А.М. стремился дальше – от «обычной» плазмы к плазме релятивистской, то есть к плазме с частицами, движущимися со скоростями близкими к скорости света. В этом зыбком, странном, неустойчивом мире частиц он мысленно различил нечто реальное, почти осязаемое: ему удалось теоретически определить удивительно красивое образование электронов и ионов, которое он назвал «стабилизированный релятивистский пучок» – эдакое яркое светящееся кольцо. Оно могло часами неподвижно висеть в вакууме. «Что-то в этом чудилось мистическое», – признавал Будкер.

Стабилизированный релятивистский пучок – это сплетение из мчащихся с околосветовыми скоростями электронов и ионов, прочно спаянное их взаимным притяжением. Это образование стягивается в упругую нить – не толще человеческого волоса. Если закольцевать этот бесплотный, невесомый (меньше миллиардной доли грамма) поток частиц – он сможет работать не хуже мощных тысячетонных магнитов современных ускорителей. Эта изящная конструкция из релятивистской материи – «пучок Будкера» – сулила океан энергии. Узнав об открытом Будкером «релятивистском стабилизированном пучке», Л.Д. Ландау назвал Будкера «релятивистским инженером». А.М. очень гордился этой характеристикой, он говорил: «Конструирование из разогнанной до скорости света материи с температурой в миллиарды градусов с давлением в тысячи атмосфер – занятие не такое уж недостойное, не хуже любого другого». Через двадцать лет эта теоретическая работа Будкера будет зарегистрирована официально в государственном реестре открытий СССР под номером 102, как открытие нового явления природы. Реализацией идеи стабилизированного пучка занялись лаборатории разных стран: он сулил революционные перемены в термояде, в передаче энергии на большие расстояния, в создании ускорителей. «Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены», – эти слова Плиния Старшего сказаны как будто о трудах Будкера.

Все эти проблемы составили содержание его докторской диссертации, которую А.М. защитил в 1954 году. После сообщения о работах по стабилизированному пучку на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии в 1956 году имя Будкера стало широко известным, его идеи вызвали большой интерес у ведущих физиков многих стран мира. Таким образом, А.М. внёс огромный вклад в решение проблемы управляемого термоядерного синтеза: предложенный им основополагающий тип термоядерной открытой ловушки с магнитными пробками стал предметом широкой разработки у нас и за рубежом. Открытый им стабилизированный релятивистский пучок стимулировал интенсивное развитие ряда направлений физики и техники ускорителей заряженных частиц.

Политика государственного антисемитизма под знаменем борьбы с безродными космополитами не обошла стороной и Институт атомной энергии. В самый разгар успешной работы по термояду в 1952–1953 гг. А.М. был отстранён от закрытой термоядерной тематики. И.В. Курчатов спас Будкера от Берии. «Это особо опасный преступник. Но пусть пока живёт. Голову снять мы ему успеем», – эти слова Берии об А.М. стали известны позже. Берию расстреляли, в его заветном сейфе нашли особо важные дела, которые он держал под личным контролем. Было среди них и досье на Будкера, который часто говорил: «Я держался на одном волоске бороды Курчатова».

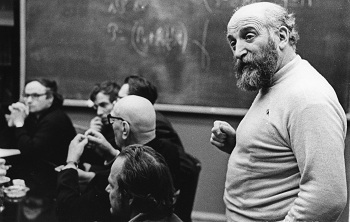

Идея стабилизированного электронного пучка вызвала ожесточённые дебаты. Одни говорили о Будкере, как о ярком и талантливом ученом, другие называли его прожектером. И тогда А.М. решается возглавить группу экспериментаторов и инженеров, которые готовы осуществлять его идеи. Несмотря на необычность такого шага и его неожиданность для окружающих, для самого А.М. он был совершенно естественным. Ведь его характерной чертой являлось постоянное стремление соединить самые абстрактные теоретические идеи с убедительным экспериментом и, насколько это возможно, с практическим приложением. Это стремление прошло красной чертой через всю его творческую жизнь. И.В. Курчатов поддержал решимость А.М., но многие не понимали его решения – поставить во главе большого коллектива человека с нулевым организаторским опытом, да ещё такого странного? Этот чудак ходил по коридорам Института и донимал всех разговорами то о «карманном ускорителе», который непременно должен уместиться на столе, то о том, что в слаженной волейбольной команде играть надо на гасящего (он был капитаном институтской сборной), то он вдруг увлёкся рыцарями короля Артура и его круглым столом. Но Курчатов был дальновидней. Не имея никакого опыта в организации экспериментальных исследований, но и не скованный традициями, А.М. выдвигал свои оригинальные идеи о том, как должен жить и развиваться творческий научный коллектив. Так родилась школа Будкера.

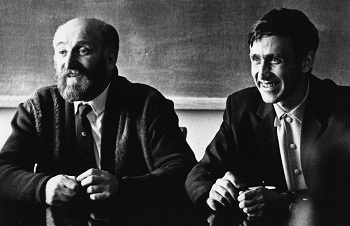

Вначале, в 1953 году, это была небольшая группа, всего из семи человек. Уже через несколько лет эта маленькая группа становится Лабораторией новых методов ускорения. К моменту создания Сибирского отделения это была крупная лаборатория с установившейся тематикой и научными традициями: в Новосибирск переехали 140 человек и несколько эшелонов оборудования. Андрей Михайлович кадры всегда подбирал с таким тщанием, с каким подбирают людей в разведку. При всем своем добродушии и юморе он умел иных людей и на место поставить. Об этом интересно вспоминал академик Эдуард Павлович Кругляков: Будкер пригласил его на собеседование в Институт атомной энергии в числе восьми самоуверенных студентов знаменитого Московского Физтеха и устроил этой студенческой команде полный разгром. Им было доказано, что физику они не знают и о себе слишком мнят. В будущий ИЯФ тогда был зачислен один Кругляков, по причинам, которые так и остались для него загадкой. А среди семерых отвергнутых Будкером и его сотрудниками потом было три доктора наук и два лауреата Государственной премии. Но это потом, а тогда они Будкера не заинтересовали. Как слабые.

Тематика лаборатории – создание стабилизированного релятивистского электронного пучка. Довольно уже большой коллектив лаборатории с энтузиазмом работал над осуществлением этой задачи. Были достигнуты впечатляющие успехи по созданию мощных электронных пучков. Однако постепенно становилось все более ясно, что поставленная задача гораздо сложнее, чем казалась вначале, а конечная цель – стабилизированный пучок, скорее отдаляется, чем приближается по мере продвижения вперёд. Создать в лаборатории стабилизированный пучок так и не удалось – технические трудности оказались непреодолимыми. А.М. понял сложившуюся ситуацию раньше других. Что делать? Ведь довольно большой коллектив работает с полной отдачей. Как быть? Куда направить этот поток творческой энергии? И Андрей Михайлович ориентирует всех на создание встречных пучков.

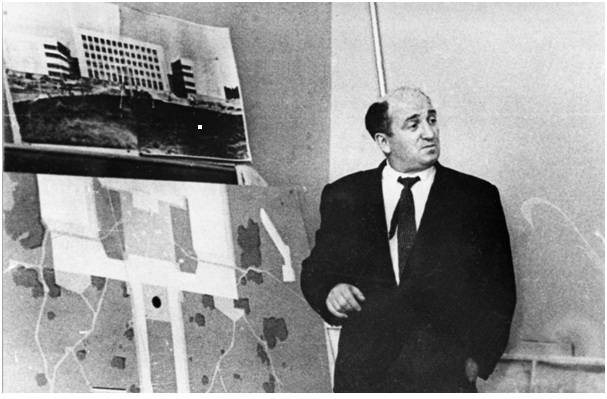

Принять такое решение для А.М. было психологически очень непросто – идея была не его. Она уже обсуждалась на научных конференциях, был даже проект подобной установки. Однако весь научный мир считал идею встречных пучков абсолютно безнадежной или даже авантюристической, либо делом неопределенно далекого будущего. А.М. понимал, что идея встречных пучков может быть, скорее всего, осуществлена в его лаборатории, накопившей огромный опыт работы с мощными электронными пучками. И он решился. В 1957 году эта лаборатория превращается в самостоятельный Институт физики молодого Сибирского отделения Академии наук СССР, а общее собрание АН СССР утверждает в ноябре 1957 г. А.М. его директором. Но новоиспеченный директор добился не только переименования Института физики в Институт ядерной физики, но также коренной переделки на этой основе имеющегося уже стандартного проекта Института. Вот как написал об этом известный журналист Р.К. Нотман: «Из Москвы, из Курчатовского института Андрей Михайлович уехал потому, что там ему и его таланту было тесновато – столичные рамки и традиции обуздывали. Ему хотелось создать не такой физический институт – иначе организованный, с другими задачами, чем курчатовский, в котором его далеко не все устраивало. Это уже была некая дерзость по тем временам. Однако он добился своего в Сибири, где независимости было больше, и создал институт, свой любимый ИЯФ, которому, в сущности, в стране прототипа нет».

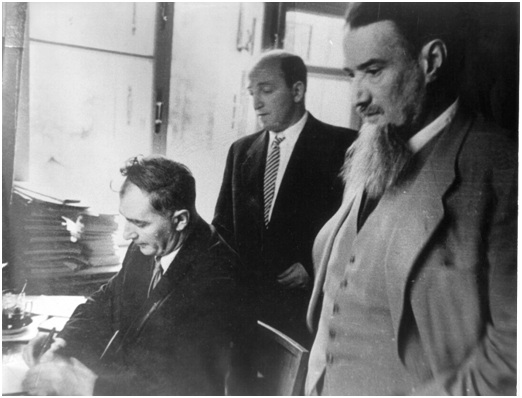

Он отстоял свой, достаточно необычный проект ИЯФ, затем на ходу непрерывно его улучшал. Он увлеченно занимался всем – от внешнего архитектурного облика будущего Института до марок закупаемых станков. Именно благодаря Будкеру главный корпус Института стал пятиэтажным, а позже появившееся здание «пристройки» из трехэтажного по первоначальному проекту превратилось в шестиэтажное. А.М. вникал в каждую мелочь, фонтанировал идеями и проявлял поразительную осведомленность в технических решениях. Один из проектировщиков ИЯФ Г. Николаев вспоминает о своей первой встрече с А.М.: «Весной 1957 года группа проектировщиков приехала в Москву для встречи с Будкером. Он в это время проводил совещание. Войдя в зал, группа была ошарашена царившей в зале атмосферой. Возле грифельной доски метались два человека: один – плотный, рыжеволосый, весь с головы до ног испачканный мелом. Второй – сухощавый парень, как молодой петушок, готовый наброситься на рыжеволосого оппонента. Рыжеволосый «клевал» молодого, но и молодой не сдавался. Зал бурно реагировал: кто-то кричал «бред», кто-то возражал «сам тупица», кто-то нервно хохотал. А были и такие, кто рвался к доске «дать всем по мозгам». Затем рыжеволосый заметил приезжих и одним махом бросился к ним – это был А.М. Будкер. Прямо с нуля, не теряя ни минуты, он приступил к обсуждению будущего ИЯФ. В процессе обсуждения ИЯФ, как по мановению волшебной палочки, приобретал всё более зримые очертания. Однако к концу этого акта творения стало ясно, как сильно всех занесло – на планшетах сиял чудесный дворец. Словно ребёнок, огорчённый тем, что выбранная игрушка не по карману его родителям, А.М. сел за первую парту, помотал своей огромной головой с закрытыми глазами и вдруг рассмеялся – легко, заразительно, по-детски. Бригаде понадобился месяц упорнейшего труда, чтобы вогнать фантазию А.М. в более-менее приемлемые рамки. Однажды А.М. был на участке, где земляные работы выполняли заключённые и рассказал им о будущем Институте, чтобы те знали, что они строят. Заключённые внимательно слушали, задавали вопросы «не бомбу ли будут делать?». А.М. им ответил: «Нет, не бомбу, их и так на земле более чем достаточно».

Столкнуть пучки частиц, мчащихся навстречу друг другу с бешеной скоростью, невероятно трудно. Представим себе двух метких стрелков из лука. Один стреляет с Земли, другой – со спутника Сириуса. Они одновременно выпускают стрелы и те должны столкнуться остриём в острие. Задачу такой же примерно сложности решил будкеровский коллектив, заставив столкнуться в ускорителе пучки элементарных частиц, летящих навстречу друг другу почти со скоростью света... Работы над первым в мире ускорителем на встречных электрон-электронных пучках ВЭП-1 начались в 1958–1959 гг. еще в Москве, в 1962 г. он был перевезен в Новосибирск, и в мае 1964 г. в ИЯФ были получены первые рассеянные встречные электроны. Второй ускоритель – ВЭПП-2 заработал в ИЯФ в 1966 году и стал первой в мире установкой со встречными электрон-позитронными пучками. Проведенные лабораторией в это время теоретические и экспериментальные исследования и накопленный ею опыт обеспечили в дальнейшем успешное создание ускорителей на встречных пучках. Эксперименты на электрон-позитронных коллайдерах открыли эру е+е- встречных пучков, что позволило в последующие годы сделать колоссальный прорыв в физике элементарных частиц. Это вывело ИЯФ в число основных мировых центров по изучению физики частиц высоких энергий. В 1967 году А.М. Будкер и его сотрудники были удостоены за эту работу Ленинской премии.

Первые годы работы над встречными пучками А.М. Будкер вспоминал как «самые сложные и, по моему восприятию, самые тяжелые годы становления и «выхода в люди» нашего коллектива. При этом яркие идейные, изобретательские и результативные взлеты совмещались с фантастическим несоответствием наших намерений и внутренних решений реальным достижениям как по срокам, так и по параметрам... Многие начинавшие вместе с нами отчаялись и ушли, тем более что работа была связана с переездом из Москвы, из прославленного Института атомной энергии, в Новосибирск, в несуществующий, совершенно «негарантированный» институт, к тому же при упомянутом вопиющем противоречии намерений и решений с реальными результатами. То, что я, в частности, устоял, несмотря на сомнения и соблазны в те годы, считаю одним из главных своих моральных достижений. И только начиная с 1963 г. я почувствовал, что мы «донырнули до дна» и действительно сможем справиться с поставленными нами задачами». Окна в ИЯФ светились ночи напролёт. Когда жены сотрудников жаловались на катастрофическую занятость своих мужей, Будкер их утешал: «Помните, что вы – жены моряков. И радуйтесь, что Институт – единственный порт, в который они заходят».

Выгоды «встречных пучков» по сравнению с обычными, классическими методами ускорения просто фантастичны: при столкновении двух электронов, мчащихся на встречу друг с другом (как это происходит в ускорителях на встречных пучках), эффект оказывается в тысячи раз сильнее, чем в классическом ускорителе, когда электрон налетает на неподвижную мишень. Самые квалифицированные эксперты, специалисты по ускорительной технике, решительно отрицали возможность создания ускорителя на встречных пучках. Наиболее страстным оппонентом А.М. был выдающийся физик, создатель первых советских ускорителей «классического типа» академик В.И. Векслер. Через много лет он признал свою неправоту (он был честен и справедлив в науке). Но И.В. Курчатов сразу доверился этой «сумасбродной» идее.

При выборе научной тематики А.М. считал, что нужно браться за наиболее важные проблемы, которые могут качественно изменить развитие науки и народного хозяйства. Основной тематикой ИЯФ он выбрал физику элементарных частиц и управляемый термоядерный синтез. Физика элементарных частиц стоит на переднем крае фундаментальной науки о строении микромира. В термоядерных исследованиях А.М. считал главным заниматься практической проблемой – созданием термоядерных реакторов. В решении научных проблем для него наиболее характерным был поиск нестандартных решений. «Если мы будем идти стандартным проверенным путём, мы будем, в лучшем случае, догонять наших конкурентов. Если же мы найдём нестандартные решения, есть вероятность сделать качественный скачок», – говорил А.М. Вместе с тем, подчеркивал А.М., нестандартные решения создают в институте дух творчества, объединяют вокруг себя талантливых и изобретательных людей. ИЯФ брался за многие нестандартные проблемы: институт был пионером создания встречных электронно-электронных пучков, позитрон-электронных пучков, протон-антипротонных пучков, электронного охлаждения. Эти работы принесли Институту мировую славу.

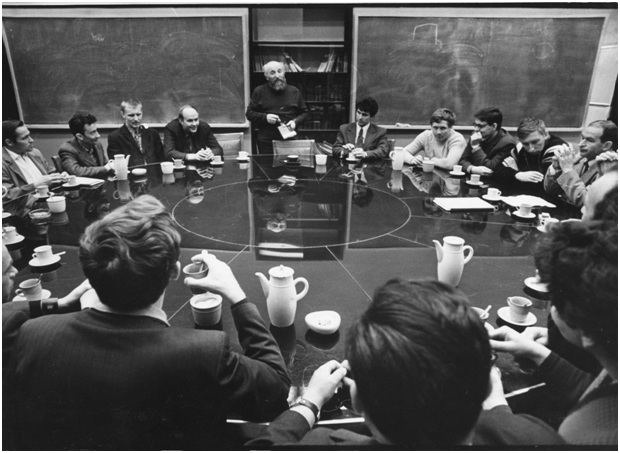

ИЯФ часто называют институтом Круглого стола. Круглый стол – придуманный и осуществлённый Будкером – это способ постоянного живого общения научных сотрудников. «Акт творения Института ядерной физики начался с провозглашения культа научного работника. Это – главная фигура, – считал А.М. – Это – центр мироздания».

Все службы, весь административный аппарат, включая самого директора, должны быть обращены лицом к научному работнику. Сам Андрей Михайлович принцип управления Институтом формулировал шутливо, но весьма точно: «Если я окружу себя аппаратом, то аппарат, естественно, повернется лицом к директору и окажется, скажем так, спиной к членам Учёного совета. А если я окружу себя членами ученого совета, то аппарат, находясь снаружи первого круга, всё равно повернется ко мне лицом, но теперь он невольно будет повернут лицом и к членам совета». И возможно, что самое эффективное изобретение Будкера – это его Круглый стол – инструмент, с помощью которого удалось из обыкновенных людей создать один из самых необыкновенных творческих коллективов.

Круглый стол – это Учёный совет Института. На нём решались, практически, все важные вопросы жизни Института – планы научных работ, распределение квартир, приём на работу, новые научные идеи, состояние работ на установках, премии и выговоры, финансы, результаты экспериментов, вопросы жизни Советского Союза, всего мира и Вселенной. Обсуждение за Круглым столом было деловое, но не формальное – за чашкой кофе. Вопросы заранее не планировались. Взрывы хохота то и дело сопровождали остроты, анекдоты, каламбуры, байки. Иногда обсуждения проходили долго и мучительно. Но, если решение принято, выполнял его каждый. За Круглым столом вырабатывалась общая точка зрения. Круглый стол был для А.М. местом и способом обучения и воспитания своих единомышленников, где создавались общие научные и нравственные позиции, достигалось взаимопонимание и конструктивное преодоление противоречий. Очень часто А.М. говорил за Круглым столом больше всех остальных, испытывая творческое удовольствие, обращая априорных скептиков или даже противников в свою веру, находя новые, нужные именно в данный момент аргументы. В Учёный совет входили ведущие физики и руководители основных служб. Пока Институт был маленький, Учёный совет заседал ежедневно в 12 часов. Когда число ведущих физиков выросло, появились секции Учёного совета по тематикам. Силу Учёного совета А.М. видел в создании условий для гласного обсуждения всех, самых сложных вопросов. Он отрицательно относился к росту аппарата и служб, считая, что это приведет к бюрократизации, излишней заорганизованности Института, и, следовательно, ухудшит творческую атмосферу. Но совсем иное отношение было у А.М. к экспериментальному производству и мастерским. Он считал, что экспериментальное производство в Институте должно быть мощным. Ведь количество хороших идей, если собран коллектив способных людей, практически не ограничено. Основным ограничением в работах являются возможности опытного производства. В Институте царил неслыханный демократизм.

«Мы часто вспоминаем "проповеди" Будкера за Круглым столом: это была школа мудрости, терпимости, взаимопонимания и дружелюбия, – вспоминал академик Л.М. Барков, – он учил нас, что Институт – большая семья, где нет друг от друга тайн и где все вопросы решаются честно и открыто. И призывал искоренять любой не научный конфликт».

"Нельзя создать творческую атмосферу в Институте, не утвердив дух доброжелательности!" – повторял Будкер. Вот один из эпизодов, произошедших за Круглым столом. В ходе работы Учёного совета А.М. неожиданно прерывает фразу и, кукарекая, лезет под стол. Затем вылезает, с другой стороны стола, распихивая сидящих и продолжая кукарекать, идёт на своё место и обращается к только что ставшему членом Совета молодому кандидату наук Юлику Хриповичу с вопросом: "Юлик, Вы удовлетворены?", получает ответ: "Годится" и продолжает прерванную до этого инцидента фразу. Но тут все взревели: "Да объясните же!". Будкер объясняет: "Да, я поспорил пару месяцев назад с Юликом по научному вопросу. Выяснилось, что прав был Юлик. Проигравший должен был проделать, то, что я сейчас сделал. Теперь продолжим наше заседание". Для реализации научных идей Института в области физики высоких энергий и термоядерного синтеза разрабатывались весьма сложные и многочисленные устройства. А.М. прекрасно понимал, что все или почти все самые лучшие его идеи и идеи его коллег безнадежно устареют и будут лишены всякой ценности, если для их реализации Институт будет рассчитывать при строительстве необходимых уникальных устройств на внешних изготовителей – на какое-либо внешнее производство или даже на опытный завод СО РАН. Единственным приемлемым решением было строительство всех установок непосредственно на опытном производстве самого Института. Поэтому А.М. сделал все возможное, и в Институте было создано мощное опытное производство, на котором строились необходимые физикам установки. Опытным производством А.М. занимался с самого начала создания ИЯФ и до конца жизни.

Значительная часть огромной нагрузки по созданию экспериментального производства была снята с его плеч очень удачно подобранным заместителем по общим вопросам – Александром Абрамовичем Нежевенко. История появления в Институте этого уникального специалиста стала известна со слов самого А.М. Он побывал по делам Института у директора Новосибирского турбогенераторного завода (одного из крупнейших в то время заводов города) и был восхищён колоритностью этой яркой личности, его умением руководить людьми. «Я подумал: вот бы мне такого заместителя. Как бы он смог организовать и возглавить производство и все инженерно-технические службы». Через несколько таких встреч А.М., можно сказать, набрался нахальства и предложил Нежевенко перейти работать в Институт и стать его заместителем по общим вопросам. Тот подумал и согласился. Их тандем получился блестящим. Они очень уважали и ценили друг друга. Какие аргументы приводил А.М., чтобы убедить директора крупнейшего завода перейти в Институт, точно неизвестно. Но считалось, что он мог убедить кого угодно и в чем угодно.

Уже в последние годы жизни А.М., когда опытное производство хорошо работало – численность работников около 700 человек, свыше 200 станков – понадобилось существенное расширение опытного производства с целью изготовления и поставки на продажу ускорителей малой мощности для радиационных технологий. Эта задача была успешно решена – производственные возможности опытного производства были увеличены в два раза. В становлении и росте как производственных, так и чисто человеческих отношений в большом коллективе опытного производства роль Александра Абрамовича Нежевенко была почти столь же велика, как и самого А.М.

А.М. очень быстро осознал, что для полной независимости в научной работе, для практической возможности выполнять свою научную программу гораздо более гибко, чем это возможно при полной зависимости от правительственного финансирования, необходимы собственные средства, и он добился этой финансовой самостоятельности. В 1966 году Г.И. Будкер уговорил Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина и вышло уникальное (единственное в своём роде) постановление правительства, которое позволяло ИЯФ заключать самостоятельные договоры с заказчиками на продажу им продукции, выпускаемой Институтом, получать прибыль и использовать её на проведение научных исследований, дальнейшее развитие опытного производства, на повышение заработной платы сотрудникам и строительство жилых домов. Кроме того, не использованные заработанные средства не пропадали в конце каждого года (как это было повсюду по тогдашним правилам), а оставались на счету Института. Это постановление разрешало ИЯФ самому назначать цены на свою продукцию, не согласовывая их с Государственным комитетом по ценам. Случай исключительный по тем временам. Тогда и назвали ИЯФ островком капитализма в море социализма. Добившись финансовой самостоятельности, Институт начал быстро развиваться – принимал на работу лучших специалистов и самых квалифицированных рабочих, каждый год строил по жилому дому. В начале семидесятых годов в Москву приехали французские ученые-физики. В Академии наук им посоветовали: «Поезжайте в Новосибирск, посмотрите». Но французы встали на дыбы, затряслись от негодования: «Это к Будкеру? Ни за что! Мы его ненавидим», – «Разве вы знакомы?» –Ответ: «Нет, и не желаем. Достаточно, что с ним знаком наш президент Шарль де Голль. Приходим к нему просить ассигнования на исследования, а он в ответ: "Я недавно был в Сибири, там Будкер деньги на науку зарабатывает сам", так и не дал».

Отношения с рабочим коллективом – особая глава яркой жизни академика Будкера. На собрания, где выступал А.М., ходили толпами, в залах чуть ли не на люстрах висели. Он выступал ясно и чётко, не уставал объяснять: «Вы работаете для высокой науки, вы тоже делаете её историю». А.М. никогда не был казённым и тусклым. Зал до слёз смеялся над шутками-прибаутками академика. Рабочие живо интересовались, когда в следующий раз он снова, на общеинститутском празднике, исполнит свои коронные номера – споёт частушки и спляшет «Цыганочку». Аркадий Райкин вспоминал о Будкере: «А как он смеялся! Иногда я не успевал даже договорить фразы, довести до конца мизансцены, а он уже хохотал. Он не любил задавать вопросы. И умел слушать. Слушал и смотрел по-детски жадно. И неожиданно разражался блистательной речью. Это были неожиданно интересные мысли о музыке, живописи, театре, литературе... Он был артистом, я утверждаю это как артист».

Андрей Михайлович был не только выдающимся физиком, но и замечательным Учителем. Потребность учить других его любимой науке, открывать человеческие таланты и воспитывать из них будущих исследователей была неотъемлемой чертой его многогранной личности. А.М. начал преподавание ещё совсем молодым физиком на только что организованном физико-техническом факультете Московского университета. Именно здесь он отобрал своих первых учеников. С переездом в Новосибирск А.М. принимал активное участие в организации Новосибирского государственного университета (НГУ). Он создал оригинальный курс общей физики, организовал и возглавил кафедру общей физики, а затем – кафедру ядерной физики. По его инициативе в Новосибирском электротехническом институте был создан специальный физико-технический факультет, подготовивший немало талантливых инженеров-физиков. А.М. и его ученики активно участвовали в организации и проведении Всесибирских физико-математических олимпиад школьников при НГУ. Но, конечно, главная школа будущих исследователей и инженеров – это Институт ядерной физики, это полноправное участие студентов в научной работе. В Институте работали самые молодые в стране академики, средний возраст членов Учёного совета равнялся тридцати годам. А.М. обеспечивал молодым учёным полную свободу творчества, по этому поводу он сказал: «Смертельно опасна для науки система мелочного конкретного руководства исполнителем – это все равно, что пригласить художника рисовать свой портрет, взять его руку и фактически своей рукой водить его кистью по холсту».

Что отличало его, как ученого? Один из его учеников – член-корреспондент АН СССР В. А. Сидоров – ответил на это так: «Будкер был истинным физиком. Узкая специальность – фантазёр». Будучи человеком открытым, А.М. стремился к открытости и в науке, ратовал за свободный обмен информацией между учёными всего мира. Он часто шёл против "мнений" и рекомендаций партийных органов, как центральных, так и местных, которые пытались взять строптивого академика под свой контроль. Он был крепким орешком для властей. Сочетание его уникальных черт представляется неправдоподобным.

Во-первых, природный дар физика (а не просто хорошо тренированный интеллект физика-теоретика) и связанная с ним безотказная интуиция, позволявшая быстро и глубоко проникать в механизм сложных физических явлений, выявлять главные эффекты и оценивать их количественно.

Во-вторых, категорический упор на необходимость пионерского поиска, опережающих исследований. Андрей Михайлович говорил: «Когда придумываешь что-то сам, то высок шанс ничего не придумать. Но когда живешь чужим умом, то уж точно ничего не сделаешь. Никогда не делай того, что делают другие. Это на сто процентов обрекает на неудачу».

В-третьих, неистощимая фантазия и изобретательность, являвшиеся источником множества свежих и красивых физических идей, опиравшихся на глубокое знание возможностей современной техники и потому вполне осуществимых. И.М. Подгорный сказал: «Если бы А.М. делал авторские заявки на все свои научные и технические идеи, то в комитете по делам изобретений и открытий пришлось бы открыть специальный будкеровский отдел». Слово «невозможно» для Будкера не существовало. Чем труднее была задача, тем больше она его увлекала. Такую же изобретательность он проявлял в своей научно-организационной деятельности и в области человеческих взаимоотношений. Решения, которые он находил, были оригинальными, простыми и эффективными.

Вот как о нем написал известный сибирский журналист Ролен Нотман: «Он любил театр, литературу, встречался с артистами и послами и влюблял в себя без всякого напряжения почти любую аудиторию. Эти особенности натуры делали его не стареющим. Появившаяся седина и заметная полнота под свитерами, которые он любил носить, ничего не значили. Характерно, что когда Будкер умер, то все его многочисленные друзья и ученики вспоминали о нем, как о человеке, который молод и... по-прежнему рядом. Это влияние светлого таланта».

Герш Ицкович (Андрей Михайлович) Будкер был многократно отмечен государственными наградами, он является лауреатом Сталинской (1949), Ленинской (1967) и Государственной (2002, посмертно) премий. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1951), Ленина (1967), Октябрьской Революции (1975), медалями.

Память об А.М. Будкере достойно увековечена:

– его имя носит Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук и большая физическая аудитория в Новосибирском государственном университете;

– в честь Будкера названы улицы в новосибирском Академгородке, в Протвино и в ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве).

– учреждены премии имени Г.И. Будкера для молодых учёных СО РАН и стипендии для студентов.

Информация об академике Г. И. Будкере представлена на информационном ресурсе "НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ Новосибирского научного центра"