Сотрудники ИЯФ – ветераны Великой Отечественной войны

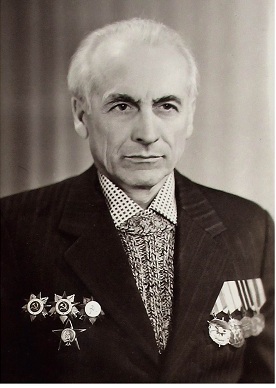

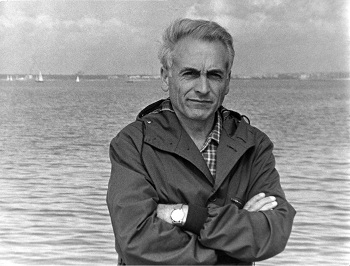

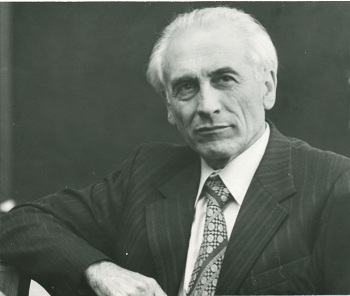

Хабахпашев Алексей Георгиевич (1920 – 2006)

Родился 20 октября 1920 года в Краснодаре.

В 1939 г., сразу после поступления в Московский энергетический институт, был призван на военную службу. 22 июня 1941 года дивизион, в котором служил 20-летний Алексей Хабахпашев, находился на стрельбах возле реки Прут у румынской границы. Личный состав дивизиона был поднят по тревоги около 4-х часов утра. Так началась для Алексея Георгиевича Великая Отечественная война, в которой он участвовал с первого до последнего дня в рядах действующей армии, пройдя путь от младшего командира, затем командира взвода, батареи. Задачей его звукометрической батареи состояла в определении позиций артиллерии противника и корректировке огня собственной артиллерии для подавления целей. От профессионализма артиллерийской разведки, в которой служил Алексей Хабахпашев, зависела эффективность работы артиллерии фронта. Закончил войну начальником штаба разведывательно-артиллерийского дивизиона, пройдя славный путь боевого офицера от Краснодара до Праги. Был демобилизован в июле 1946 г. в Вене.

Из воспоминаний А.Г. Хабахпашева:

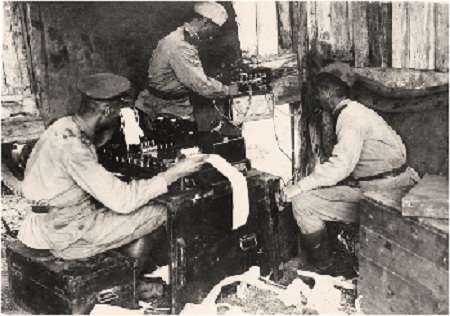

«Наш дивизион назывался разведывательно-артиллерийским. В начале войны он входил в состав корпусного артиллерийского полка, в середине — был отдельной воинской частью, а потом передавался крупным артиллерийским бригадам. Дивизион состоял из трёх батарей: звукометрической, топографической и фото. Последняя обрабатывала снимки местности с самолётов, она должна была их дешифровать и определять положение целей. Топографическая привязывала артиллерийские батареи к единой сети, позволяющей установить координаты каждой точки. Звукометрическая «находила» пушки противника.

Определение координат делалось достаточно просто (хотя тогда было для нас в новинку): шесть больших приёмников — полуметровых кубов с таких же размеров мембраной и микрофонами, похожими на обычные угольные — зарывались в землю. Два из них, соединённые с центральной станцией, дают возможность вычислить направление, откуда стреляют. Так как приёмников шесть, мы получаем три направления. Пересечение их в одной точке говорит о том, что именно там находится батарея противника. Точность определений разная, она зависит от направления и скорости ветра, влажности и температуры воздуха. На все эти вещи вносятся поправки. Самая хорошая корректировка — по своей батарее: если вы засекли с точностью 20-30 метров батарею противника, то засекая снаряды своей артиллерии, которая ведёт огонь по специальным целям, можно учесть большинство помех.

Как правило, артиллерия устанавливалась там, где её обнаружить трудно — за лесом, за бугром. Для центральной станции и обработки вырывался окоп 6 метров в длину, минимум 2 — в ширину, в полный рост. Он накрывался брёвнами, так как нам ночью нужен был свет, чтобы различать ленты, вычислять. Конечно, это бы не спасло при попадании снаряда, но было необходимым условием для работы. Мы постоянно находились в передвижениях. Когда прибывали на место — обустраивались. Если была возможность, размещали станцию в кирпичных домах, так как рыть окопы было тяжело, особенно зимой.

У нас была телефонная связь со всеми постами, но сами мы, разумеется, вели себя тихо, никаких выстрелов не производили, поэтому специально нас не засекали, не обстреливали. Нам, как правило, доставалось от своей же артиллерии. Если она становилась близко к нашим окопам, то все перелёты или недолёты получали мы: наши посты, центральная станция. Но на то она и есть война.

По сравнению с подавляющим большинством других военных подразделений, в дивизионе потери были маленькие. Из 400 человек в начале войны к концу осталось 40 невредимых и легко раненых. Мы следили за этим, и, если солдата дальше полевого госпиталя не отправляли, посылали за ним машину и забирали к себе назад.

Обстановка в дивизионе создалась очень хорошая и благоприятная для жизни и перенесения трудностей. Было много молодёжи, призванной из института (как и я — поступил в энергетический в Москве, и той же осенью меня забрали). В нашей батарее больше половины солдат называли нас, командиров, по именам, и это не нарушало дисциплины. Ребята были достаточно грамотными и понимали, что не обязательно говорить «есть», но свои обязанности при таком недопустимом для армии панибратстве они выполняли прекрасно…»

Фронты, на которых воевал А.Г. Хабахпашев:

- Южный – июнь 1941 – апрель 1942

- Юго-Западный – апрель 1942 – июнь 1942

- Сталинградский – июнь 1942 - март 1943

- Воронежский – март 1943 – июль 1943

- Степной – июль 1943 – октябрь 1943

- 2-й Украинский – октябрь 1943 - июнь 1944

- 1-й Украинский – июнь 1944 – май 1945

Боевые заслуги Алексея Георгиевича были отмечены семью орденами и многими медалями, среди них - ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.

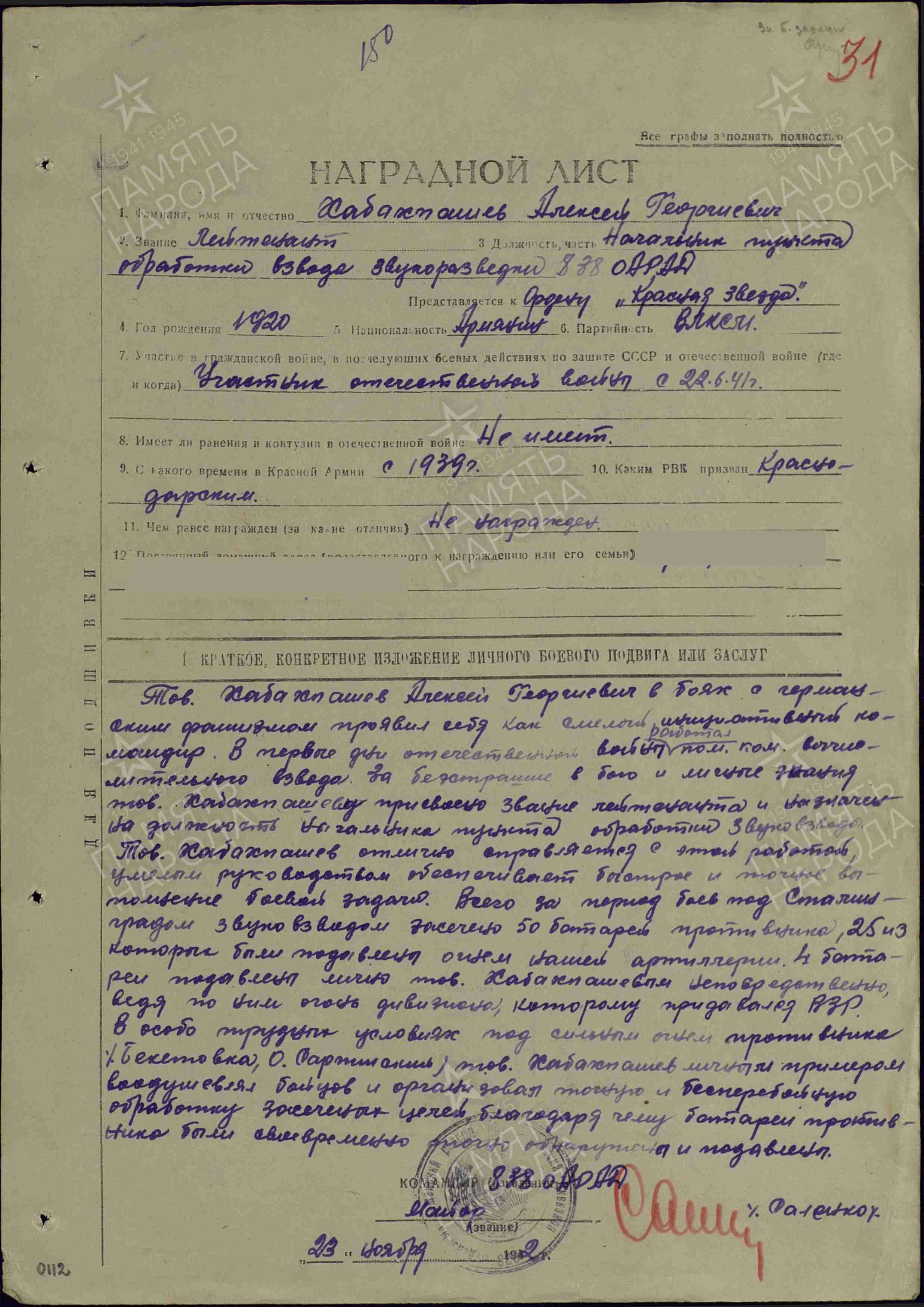

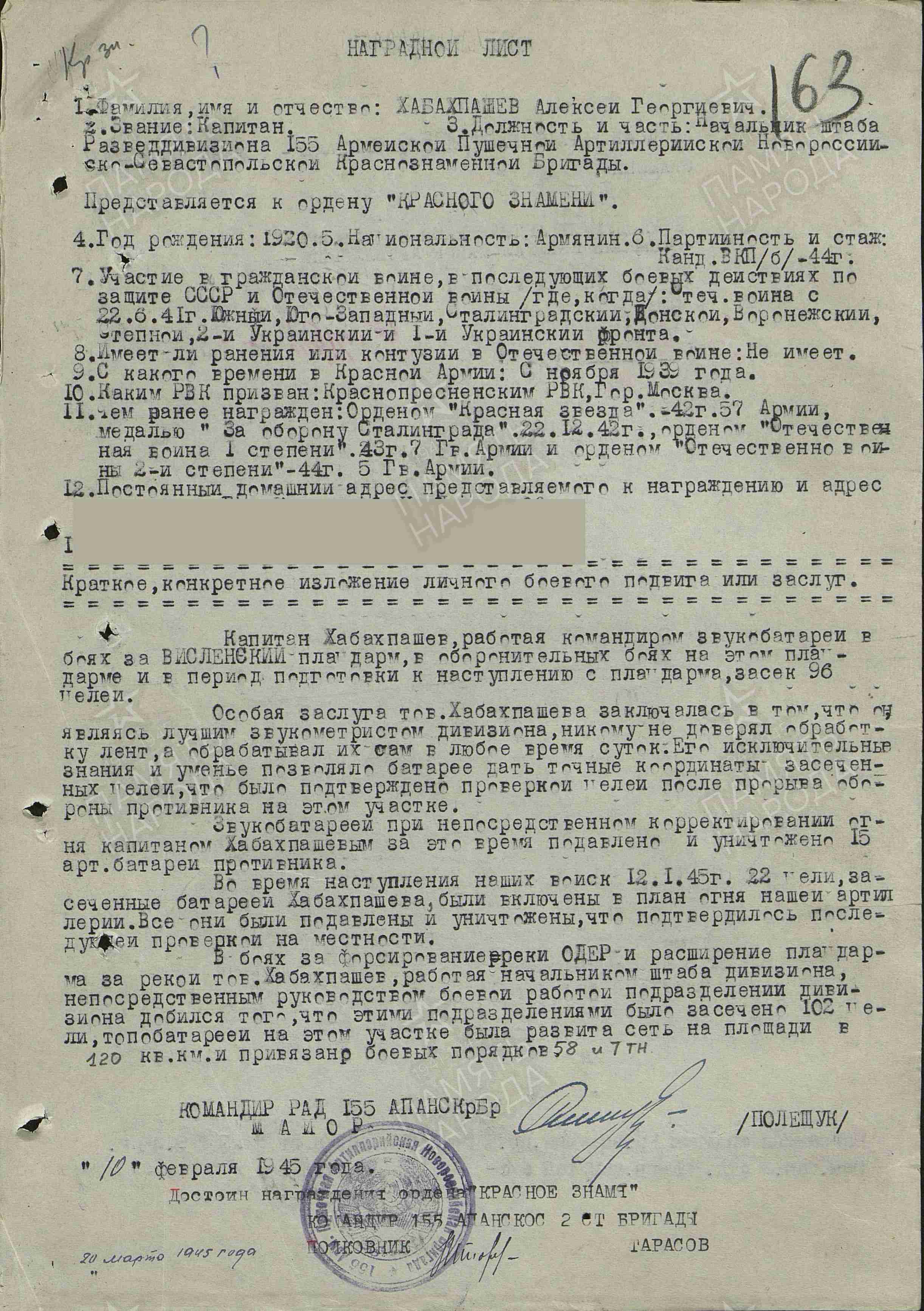

- Приказом ВС 57-й армии Южного фронта №: 128/н от 05.12.1942 г. начальник пункта обработки взвода звукоразведки 838-го ОРАД лейтенант Хабахпашев награжден орденом Красной Звезды за бои под Сталинградом.

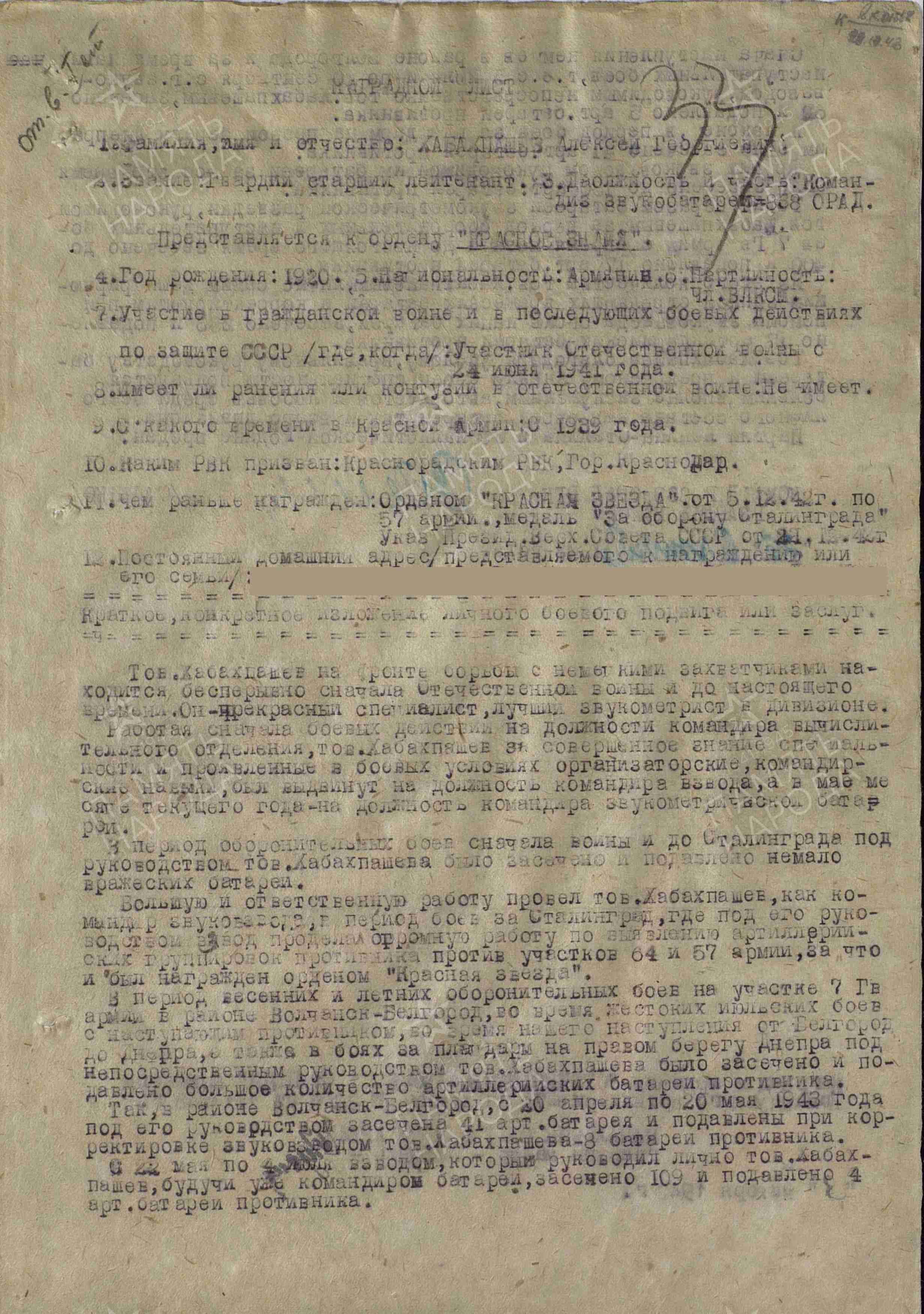

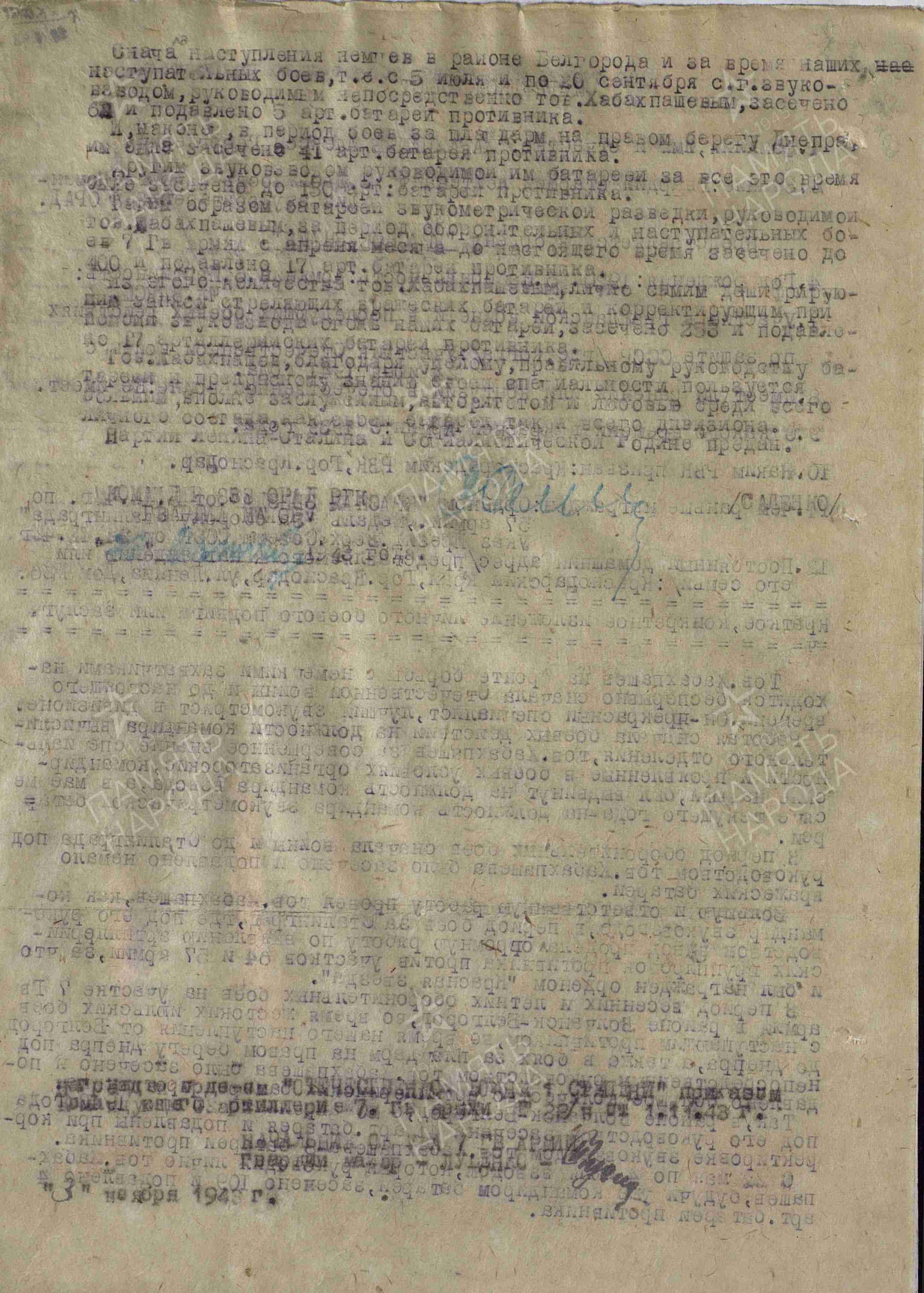

- Приказом ВС 7-й гвардейской армии №: 22/н от 01.11.1943 г. командир звукобатареи 838-го ОРАД старший лейтенант Хабахпашев награжден орденом Отечественной войны I степени (был представлен к ордену Красного Знамени) за засечение и подавление большого количества вражеских батарей во время битвы за Сталинград.

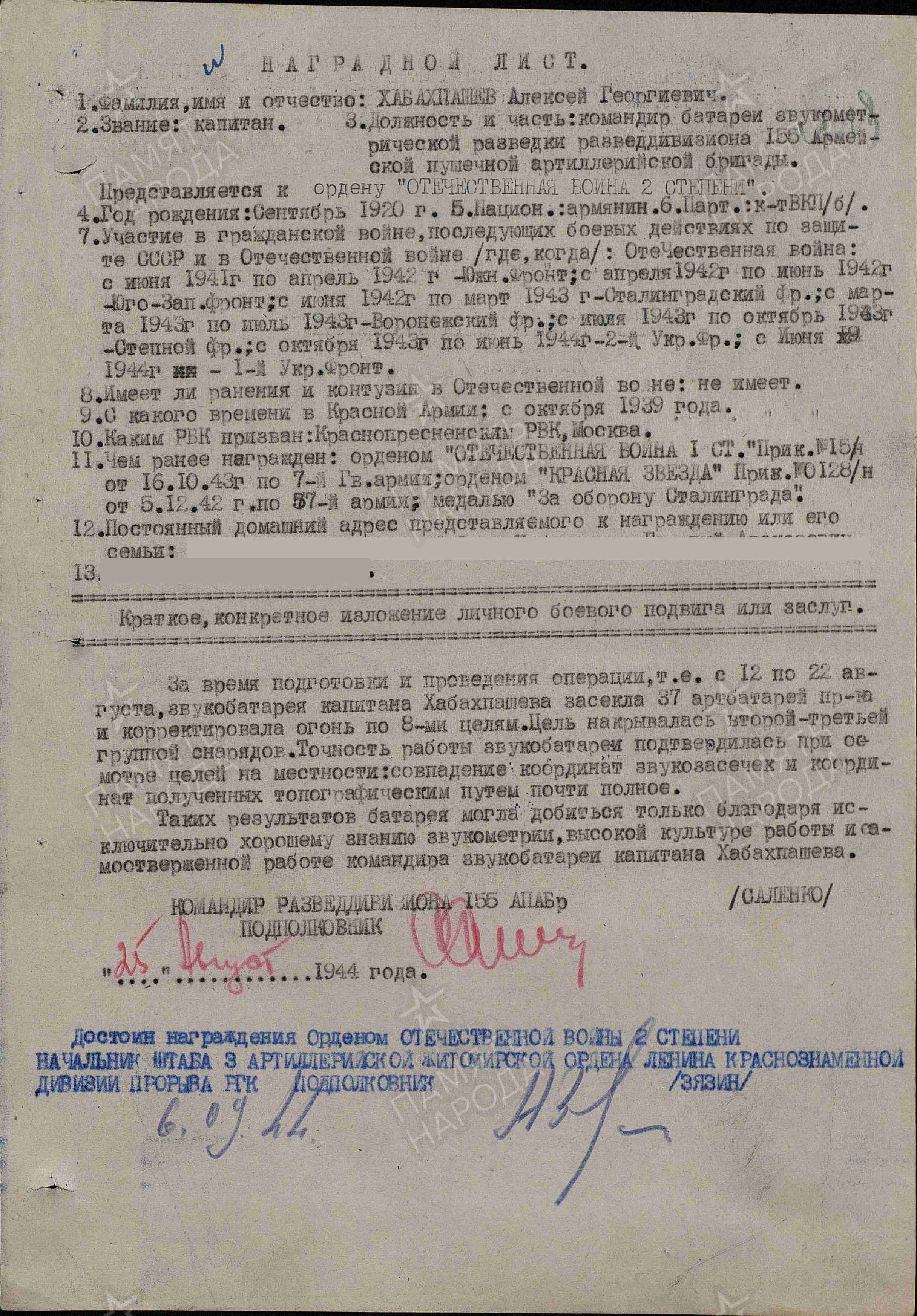

- Приказом ВС 6-й гвардейкой армии №: 23/н от 27.09.1944 г. командир батареи звукометрической разведки разведдивизиона 155-й армейской артиллерийско-пушечной бригады капитан Хабахпашев награжден орденом Отечественной войны II степени за засечение 37 артбатарей противника.

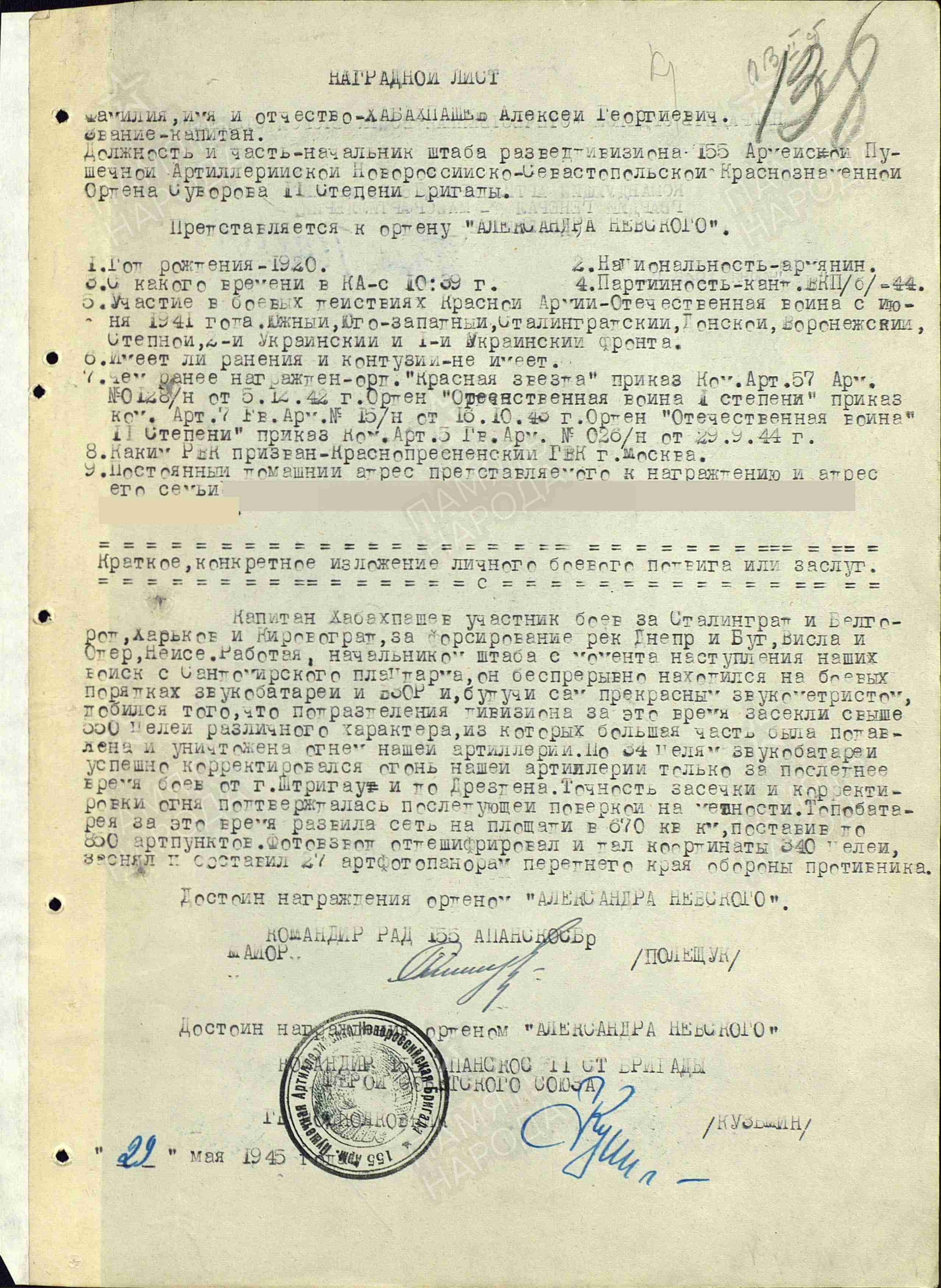

- Приказом ВС 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта №: 41/н от 17.05.1945 г. начальник штаба разведдивизиона 155-й армейской арт-пушечной Краснознаменной Суворова 2-й степени Новороссийско-Севастопольской бригады капитан Хабахпашев награжден орденом Красного Знамени за форсирование р. Одер.

- Приказом ВС 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта №: 25/н от 13.06.1945 г. начальник штаба разведдивизиона 155-й армейской арт-пушечной Краснознаменной Суворова 2-й степени Новороссийско-Севастопольской бригады капитан Хабахпашев награжден орденом Отечественной войны II степени (представлялся к ордену Александра Невского) за определение местоположения свыше 500 целей и последующее их уничтожение.

- Среди его наград есть медаль «За оборону Сталинграда» «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», еще один орден Отечественной войны II степени, врученный в 1985 году.

В конце 1970-х годов Алексей Георгиевич занялся новым перспективным направлением – разработкой координатных детекторов рентгеновского излучения. В результате работы его лаборатории был сделан прибор, позволяющий снизить дозу облучения пациента в десятки раз по сравнению с традиционной пленочной методикой.

Он активно участвовал в работе Ученого Совета, членом которого он был с момента основания Института. За заслуги в развитии науки А.Г. Хабахпашев был награжден Орденом «Знак Почета» (1967) и Орденом Дружбы народов (1981), ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1992).В течение многих лет руководил лабораторией в ИЯФ, в которой сумел создать коллектив учеников и единомышленников, успешно продолжающих и развивающих то, чему он посвятил свою деятельность в науке. Все они сохраняют о нем самые добрые воспоминания.