Сотрудники ИЯФ – ветераны Великой Отечественной войны

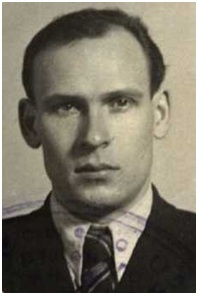

Минченков Геннадий Борисович (1926 – 2014)

Родился 24 февраля 1926 года в г. Смоленске. В 1941 году окончил 7 классов средней школы. Война прервала учебу. 16 июля 1941 года семья пыталась эвакуироваться, но под г. Ярцевым Смоленской области попали в окружение. В начале августа по доносу предателя фашисты арестовали отца, он погиб в лагере для военнопленных. Матери с двумя сыновьями пришлось вернуться в захваченный фашистами Смоленск, где им не разрешили остаться и выселили в поселок под Смоленском, в котором семья проживала до освобождения города в сентябре 1943 года.

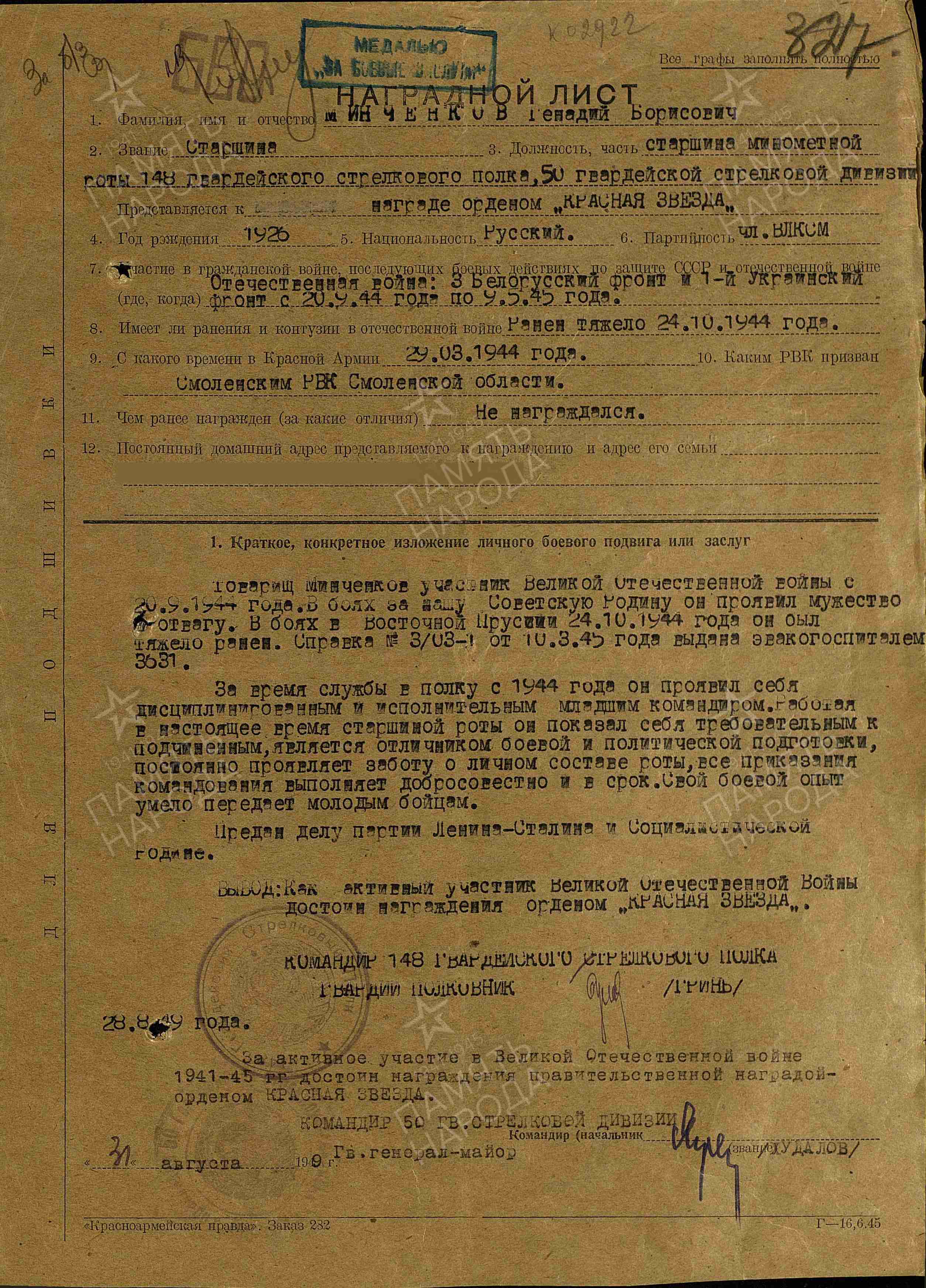

В марте 1944 г. Г.Б. Минченков был призван в ряды Советской Армии. Учился в снайперской школе. В сентябре-октябре 1944 г. участвовал в боях в Восточной Пруссии в составе 3-го Белорусского фронта, был снайпером 148-го гвардейского стрелкового полка. 24 октября 1944 г. был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь г. Саратова. В марте 1945 г. вновь направлен в действующую армию, в тот же полк. В составе 1-го Украинского фронта участвовал в боях под Берлином, на юге Германии и в Чехословакии. После Победы служил в Белорусском военном округе старшиной минометной роты и зав. складом воинской части 22156. Демобилизовался летом 1951 года.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», юбилейными медалями, отмечен нагрудными знаками «Гвардия» и «Отличный разведчик».

Одновременно с воинской службой учился в вечерней школе, окончил 10 классов с серебряной медалью. В 1951 году поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, но после первого курса перевелся в Московский госуниверситет, физический факультет которого окончил в январе 1958 года.

Был принят в Институт ядерной физики СО АН СССР в числе первых сотрудников в феврале 1958 года, младшим научным сотрудником сектора 4. Принимал участие в разработке безжелезных ускорителей и методов получения и измерения сверхвысокого вакуума. С августа 1970 г. перешел на должность старшего инженера, вначале в лаборатории 15, в марте 1971 г. – в лаборатории 2, с декабря 1973 г. – в секторе Т-3.

Активно занимался общественной работой: в 1959-1964 гг. являлся секретарем партийной организации Института, в 1963-1964 гг. – членом Советского райкома КПСС, окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма. В 1964-1965 гг. работал главным редактором стенгазеты Института. Благодаря его участию газета была признана лучшей в районе и отмечена Почетной грамотой Советского РК КПСС и РК ВЛКСМ. В 1982 г. уволился по собственному желанию.

Из воспоминаний Геннадия Борисовича:

«Сегодня мне вспоминаются события 35-летней давности, когда советские люди, оказавшиеся на оккупированной врагом территории, познавали «новый порядок». Как могли, они встретили первый военный Новый 1942 год.

В городе Смоленске, куда мы, неудачные беженцы вернулись, было невесело находиться. Мы – это я, мать и брат, оказались без крова и без права жить в своем родном, истерзанном войной городе. Действовали приказы и инструкции германского военного командования и оккупационной администрации. Все трудоспособное население обязано было зарегистрироваться на бирже труда. В это трудное время мы проживали сначала у тетки Насти, на Пятницком ручье, затем у знакомых на окраине города. Дом их находился у подножия Танцовской горы. Рядом проходило полотно железной дороги. В полукилометре была расположена нефтебаза, за ней Садки, район города, превращенный в еврейское гетто. Зима была суровой. От холода мерзли и оккупанты, и жители города. И, когда однажды мама разбудила нас и сказала: «Дети, вставайте быстрей! Ночью приходил состав, выгрузил что-то, похоже шпалы. Может что на дрова сгодится, то принесете!». Мы быстро вскочили и накинув ветхие ватники, выбежали из дома. Ночью шел снег. Белое покрывало укрыло все вокруг. Было как-то непривычно увидеть разрушенный город в таком наряде. Мы направились к железной дороге, вдоль которой действительно дыбились «шпалы», нагроможденные друг на друга и присыпанные сверху выпавшим снегом. Подойдя поближе мы поняли, что это не шпалы, и уж совсем оказавшись рядом увидели ужасную картину – нагромождения эти, принятые вначале матерью и нами за шпалы, оказались грудами замерзших человеческих тел. Сколько было вагонов у того ночного состава, столько было страшных бугров. Мы в ужасе побежали домой, где наш рассказ об увиденном вызвал плач женщин и малых детей. Позже мы узнали, что это трупы наших красноармейцев, которые замерзли, пока гитлеровцы везли их в Смоленск из-под Вязьмы в товарных вагонах. Здесь оставшиеся в живых выгрузили трупы своих замерзших товарищей и были отправлены на нефтебазу. Дорога туда была также отмечена телами погибших.

Так и лежали трупы замерзших людей несколько дней. Затем, с помощью взрывов в мерзлой земле был сделан большой котлован, куда стаскивали мертвых. Страшная картина и сейчас стоит перед глазами: военнопленные, укутанные в лохмотья, таскали в котлован тела замерзших. В той братской могиле похоронили несколько сот своих товарищей оставшиеся в живых, положение их тоже было печальное – они оставались военнопленными, в любой момент их подстерегала смерть от холода, от пули охранника.

Такое бесчеловечное отношение оккупантов к военнопленным вызывало усиление ненависти к ним наших людей. До нас шли вести о поражении немцев под Москвой, о славных делах партизан Смоленщины. Мы радовались этим весточкам и участившимся налетам нашей авиации. И однажды мы с братом были свидетелями замечательного события – наш летчик произвел прицельное бомбометание по нефтебазе. Бомба точно упала в разливочный пункт нефтебазы. На нефтебазе бушевал большой пожар, взрывались и разлетались далеко в стороны 200-литровые бочки, горела большая цистерна. В этот день разбежались с базы военнопленные. Один из них, с осколком в голове, попал к нам в дом. Мама щипцами вытащила искореженный кусок металла и сделала повязку. Женщины дали ему потеплее одежду, и он ушел.

Я почти ежегодно приезжаю в Смоленск проведать мать и брата. Подъезжая к городу, всегда смотрю через окно вагона. На гребне косогора мелькает деревянное здание, приютившее когда-то нас в лихую годину. Стоят цистерны нефтебазы. А есть ли обелиск на братской могиле? Не могу заметить, слишком коротко мгновение, отводимое движущимся поездом для созерцания того страшного места. Хочется верить, что есть».