Сотрудники ИЯФ – ветераны Великой Отечественной войны

Горюнов Ефим Иванович (1914 – 1998)

Родился 19 января 1914 года в деревне Сергеевка Задонского района Воронежской области в крестьянской семье. Там жил и учился до 1925 года. С 1925 г. по 1930 г. жил в рабочем поселке, затем переехал в Воронеж, где окончил неполную среднюю школу. С сентября 1930 г. по июль 1932 г. учился в школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при тепловозоремонтном заводе им. Ф.Э. Дзержинского в г. Воронеже. С сентября 1932 г. по август 1935 г. работал слесарем на станции Отрожка Юго-восточной железной дороги Воронежской области. Летом 1936 г. был призван по спецнабору в военную летную школу, по окончании которой в 1939 г. был направлен в строевую часть Дальневосточного воинского округа в качестве летчика-истребителя.

Из воспоминаний Е.И. Горюнова : «Война застала меня на Дальнем Востоке. Реакция у нас у всех была одинаковая: все написали заявления, чтобы участвовать в отражении врага. Наши заявления приняли, но сказали, что Дальний Восток тоже находится под угрозой нападения со стороны Японии, поэтому будем служить здесь, защищать границы. С этого момента мы все несли боевое дежурство, чтобы избежать внезапного нападения на восточной границе страны. Атмосфера была неспокойная, японцы вступали в конфликты с наземными частями, нарушали наземные и воздушные границы. Война кружила вокруг нас…»

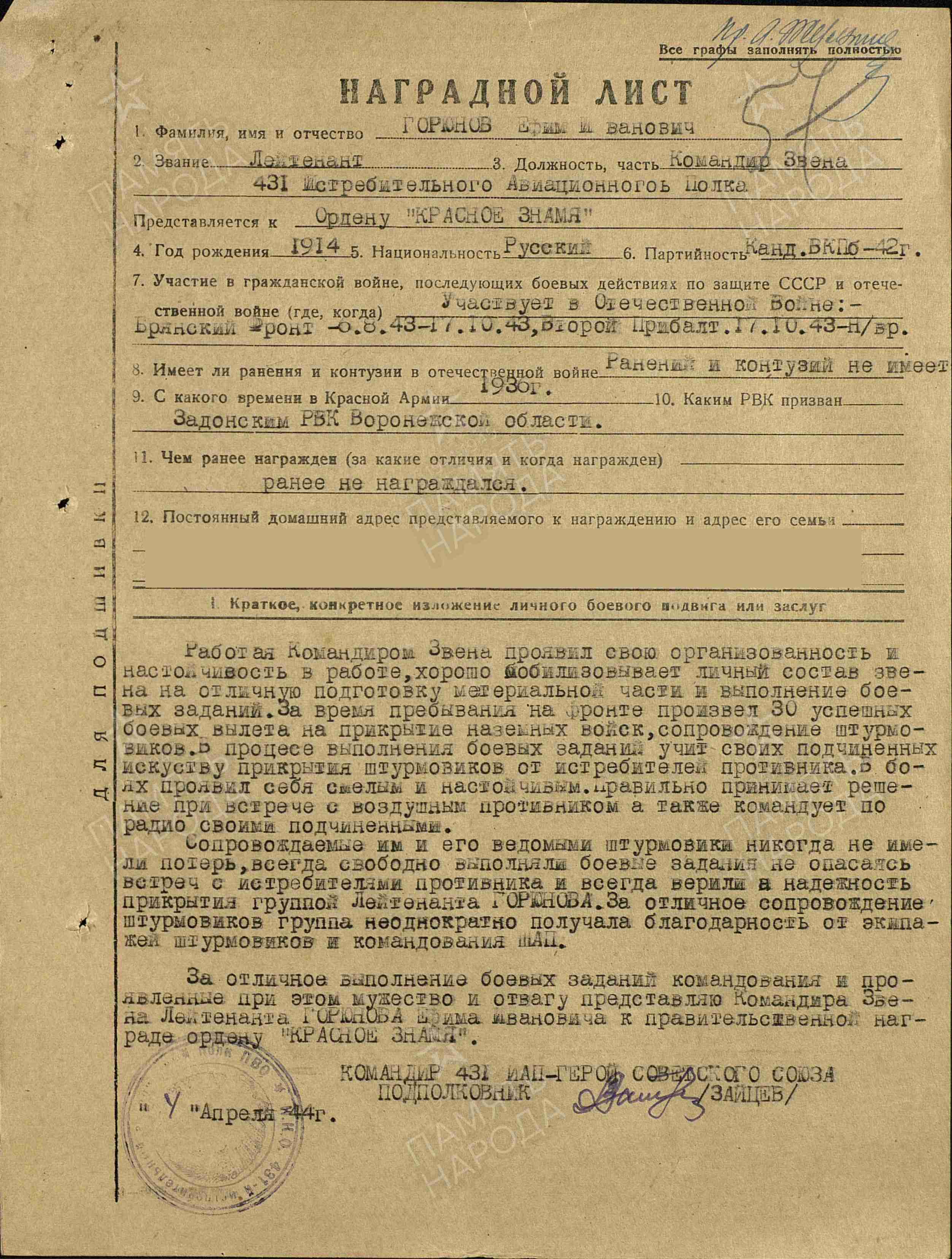

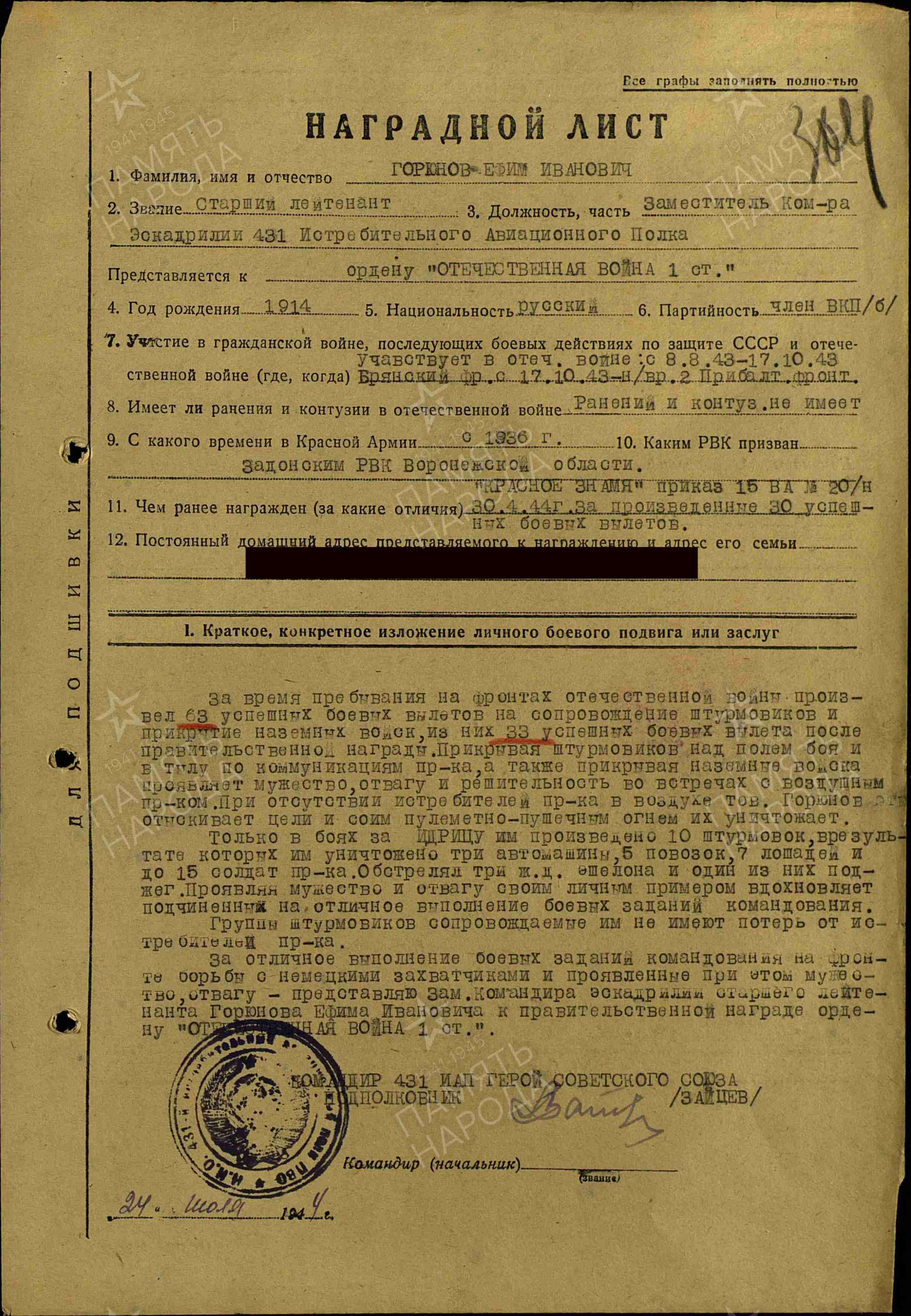

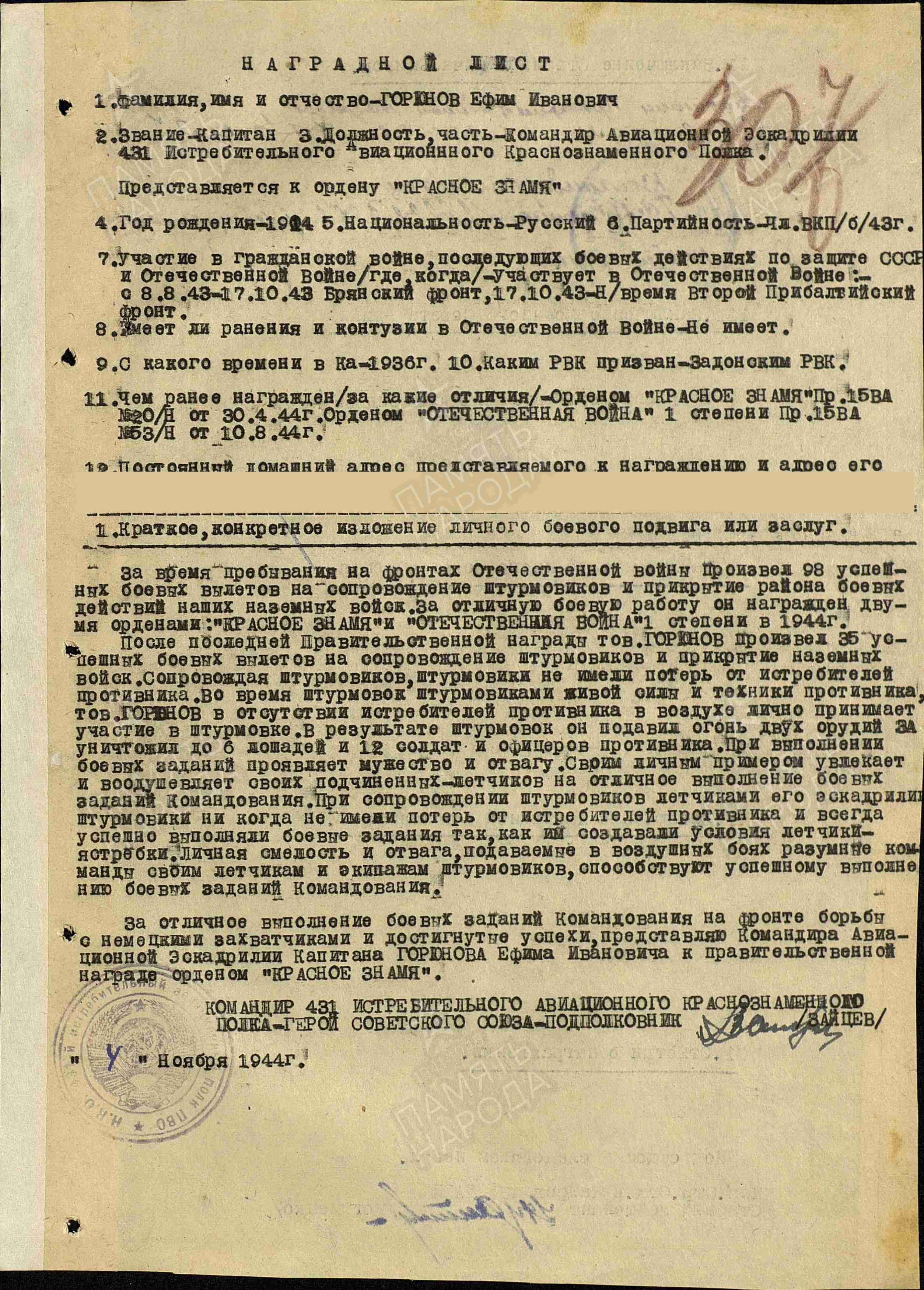

В 1942 г. Е.И. Горюнова направили на учебу, а в июле 1943 г. – в действующую армию, под Брянск, в 431-й истребительный полк. Остановка была довольно тяжелая, после операции на Курской дуге самолетов было мало. Он попал в полк, который сопровождал и прикрывал наши штурмовики Ил-26, расчищающие для пехоты передний край линии фронта. Боевые задания штурмовики выполняли на малой высоте – от 100 до 600 м, поэтому огонь по ним вели и зенитчики, и пехота. Истребители сопровождения вынуждены были снижаться тоже. Свою задачу истребители выполняли успешно – потерь среди штурмовиков не было. В сентябре самолет Горюнова был поражен зенитным снарядом. Ему пришлось провести посадку на ближайшей от линии фронта приспособленной взлетно-посадочной полосе. А через месяц история повторилась: на этот раз пуля крупнокалиберного пулемета пробила радиатор. Ефиму Ивановичу понадобилось все мастерство, чтобы посадить планирующий самолет. Постепенно тактика защиты штурмовиков была выработана – бои шли в Прибалтике, в ноябре 1944-го, и здесь с началом циклона нижний край облачности опускался до 100-200 м, что позволяло осуществлять патрулирование на высоте 400 м под защитой облаков.

Бои откатывались все дальше на запад. Летчик Е.И. Горюнов воевал в составе Брянского, Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Но в мае 1945 г. война для него не закончилась – в июне 1945 г. две эскадрильи, одной из которых командовал Е.И. Горюнов, были командированы на Дальневосточный фронт. Накануне боевых действий разведка установила большое скопление японских боевых самолетов на аэродромах Маньчжурии. В первый вылет эскадрилье была поставлена задача – обеспечить бомбометание по укреплениям японцев на границе с СССР. Встреча с бомбардировщиками была назначена над затерянной среди сопок деревушкой, однако связь с ними установить не удалось. Только через полчаса поступило сообщение о том, что бомбардировщики свое задание выполнили, и истребители их не атаковали. После освобождения Маньчжурии выяснилось, что на аэродромах японцы поставили отлично выполненные макеты самолетов, а для имитации гула моторов использовали мощные вентиляторы.

После капитуляции Японии эскадрилья Е.И. Горюнова в июле 1952 г. была переведена в Северную Корею, на аэродром г. Кайсю (Хэджу). Его самолет дважды подбивали в Корейской войне в 1953 году, но каждый раз ему удавалось привести машину на аэродром. В 1953 г. он был ранен.

На Дальнем Востоке началась армейская служба Ефима Ивановича, там же он ее и завершил в звании подполковника и в должности заместителя командира 535-го авиационного истребительного полка. За годы службы он летал на разных моделях самолетов, начиная от биплана И-15, монопланов И-16 и Як-7, ПО-2, Р-5, «Лавочкин», заканчивая реактивными истребителями МИГ-15 и МИГ-17. В 1957 г. по состоянию здоровья был отстранен от летной работы и уволен в запас.

После увольнения переехал в Новосибирск, полтора года проработал диспетчером Новосибирского аэропорта, руководил движением самолетов в восточном секторе с севера до юга. В 1960 г. закончил межобластные курсы счетных работников и более 10 лет был бухгалтером.

В 1971 г. по семейным обстоятельствам семья Ефима Ивановича переехала из Новосибирска в Академгородок, и последние 10 лет его трудовой биографии были связаны с Институтом ядерной физики СО АН СССР. С 1971 г. по 1981 г. он работал инженером во 2-ом отделе, занимался гражданской обороной.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (апрель и декабрь 1944), орденом Отечественной войны 1 степени, тремя орденами Красной Звезды (1945, 1951, 1954), 8 медалями, среди них – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» (1945), «За боевые заслуги» (1946), «За безупречную службу» (1958), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969), «Китайско-советская дружба».