Сотрудники ИЯФ – ветераны Великой Отечественной войны

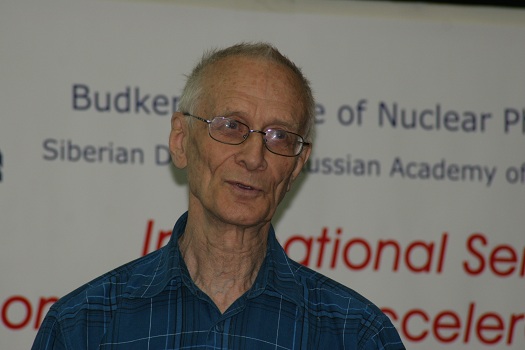

Беляев Спартак Тимофеевич (1923 – 2017)

Спартак Тимофеевич Беляев – участник Великой Отечественной войны, выдающийся физик-теоретик и организатор науки, академик АН СССР. Он прожил долгую и яркую жизнь. В 2013 году в Курчатовском институте вышла книга его воспоминаний. Назвал ее автор просто: "Моя профессия – теоретическая физика".

Спартак Тимофеевич Беляев – участник Великой Отечественной войны, выдающийся физик-теоретик и организатор науки, академик АН СССР. Он прожил долгую и яркую жизнь. В 2013 году в Курчатовском институте вышла книга его воспоминаний. Назвал ее автор просто: "Моя профессия – теоретическая физика".

Из воспоминаний С.Т. Беляева: «Моя память о войне сохранила только отдельные яркие пятна. 1941 год. Я заканчиваю московскую школу 10-летку. Через неделю после выпускного вечера началась война. В первые дни не было у нас ощущения трагичности. Многие из нашего класса сразу пошли в военкомат добровольцами. Там было не до нас. После нескольких отказов я устроился токарем на завод. В Москву война пришла через месяц. Начались постоянные налеты. Приходилось совмещать работу на заводе с дежурством на крышах при налетах.

Продолжал наведываться в военкомат. Наконец в августе получил направление в 55 Отдельную Специальную Радиороту Разведуправления Генштаба. Мы были первым набором в только что организованное (директивой начальника Генерального Штаба) подразделение по подготовке разведчиков-радистов. Подготовка была рассчитана на 3-4 месяца. За это время нужно было овладеть основами электро- и радиотехники, изучить азбуку Морзе, уметь передавать цифры со скоростью 60 и буквы 70 знаков в минуту, а также принимать соответственно 80 и 70 знаков в минуту, знать и уметь практически применять международный "Q-код" и радиолюбительский жаргон».

Спартак Тимофеевич прошел всю войну "радистом-разведчиком". Специальность была редкой: радисты входили в состав разведывательных групп, которые забрасывались через фронт. Для связи использовался миниатюрный приемо-передатчик морзянки «Север» с комплектом батарей в двух сумках. Аппаратура была очень надежной, но маломощной, с радиусом приема 100-200 км. На нашей стороне связь с этими группами поддерживали специальные передвижные радиоузлы при разведотделах фронтовых штабов. Радиоузел состоял из отдельных радиостанций – каждая в деревянной будке, смонтированная на грузовике. Впереди встроенный стол с приемником и передатчиком с местом для радиста, сбоку лавки-кровати, небольшая печка-буржуйка. Электропитание – от выносного движка. Рядом с машиной устанавливалась антенная мачта на тросовых растяжках. Команда такой передвижной станции – 5 человек: начальник, он же первый радист, второй радист, механик-моторист, шофер и стрелок-охранник. За очень короткое время все можно убрать внутрь, и станция готова к перемещению.

В ноябре 1941 г. Спартак Тимофеевич прибыл в радиоузел разведотдела Южного фронта, располагавшийся в Донбассе. После стажировки его оставили радистом на радиоузле, а не включили в состав группы для заброски в тыл врага. Зима 1941-42 гг. была на Южном фронте относительно спокойной. Наступление немцев началось на Южном фронте летом 1942 года, и штабу фронта было приказано перебазироваться за Дон. Радиоузел перебазировался в две очереди, чтобы не прерывать связи, поэтому комиссар уехал с первой группой, а С.Т. Беляев остался во второй. Время шло, никаких вестей от первой группы не было, а звуки разрывов приближались. Станция стояла на пологом берегу какой-то реки, притоки Дона. На противоположном берегу, высоком и крутом, появились два немецких танка, выстрелили и исчезли.

Из воспоминаний С.Т. Беляева: «Командир и техник возвратились к вечеру, распространяя резкий сивушный запах. Скоро оказалось, что пили они какую-то отраву. Техник вскоре оправился, а Будков не приходил в сознание. Я понял, что остался за старшего (хотя по возрасту был самым младшим). Наше расположение на открытом берегу было явно опасно. Решил, что надо поискать более укрытое место. Быстро свернулись и поехали. Темнело, нашли место среди большого фруктового сада, развернулись. Работал по расписанию, регулярно проверяя, есть ли сигналы от наших… Стали искать переправу через Дон. К рассвету выехали к понтонной переправе. Понтон разбит, восстанавливается саперами. Огромное поле у берега все в шахматном порядке покрыто машинами, лошадиными повозками. Ждут. Наконец понтон восстановлен, машины и повозки выстраиваются в очередь, медленно продвигаются. Но через некоторое время появляются немецкие бомбардировщики. Понтон снова разбит, застрявшие на нем машины сбрасывают в воду, и работа саперов начинается снова. Наши самолеты появляются лишь после отлета немцев. Покружат, посмотрят и улетают, не дожидаясь следующего налета. Уже к концу дня понимаем, что ждать бесполезно. Наш радиотехник предлагает ехать в Ростов. Он сам ростовчанин, говорит, что поможет разобраться.

В Ростове все мосты разбиты, переправы понтонные. Многокилометровая очередь начинается при въезде в город. Команды регулировщиков с флажками пытаются поддерживать порядок. Оценив обстановку, наш радиотехник, стоя на внешней ступеньке рядом с шофером, направляет машину через какие-то пустынные переулки, и скоро мы выкатываемся прямо к переправе. До въезда на понтон всего метров тридцать очень крутого спуска. Перепалка с регулировщиками: «Куда лезете, тормозите!» – «Тормоза не держат!» … Так или иначе, въезжаем на понтон. Быстро темнеет, надеемся, что налеты будут реже, и мы успеем переправиться. Увидели сброшенные самолетом-разведчиком осветительные факелы, когда уже съезжали с понтона. Уже слышен шум бомбардировщиков. Остановка, выскакиваем из машины, отбегаем метров на 20 и ложимся. Взрывается целый ковер бомб, но у нас все в порядке. Возвращаемся к машине. Не заводится. Вижу, что шофер в стрессе, руки трясутся. Пожилого одессита можно понять. Стараюсь успокоить. Вновь налет, но теперь уже есть опыт. Обошлось, едем дальше. Через несколько километров остановились на привал. Силы на исходе, надо немного поспать. Утром ставим антенну, удалось связаться со штабом. Узнали пункт сбора нашего радиоузла.

Сверяюсь с картой. Километров 300 до Сальских степей, а затем на юг, полдороги до Краснодара. Могли бы добраться за сутки-двое, но бензин на исходе, продуктов почти нет. Выехали на дорогу. По ней почти сплошной поток: машины, конные повозки, пешие толпы в форме и без, гонят скот. Стараемся продвигаться быстрее. Когда попадаются какие-то строения, сворачиваем к ним. Передохнуть и осмотреться. Часто дома добротны, но почти везде пусто. Всюду много спелых абрикосов, на земле, на крышах. Встречались птицефабрики, молочные заводы с бидонами молока. И никого вокруг. На счастье, повстречалась и заброшенная автобаза, где запаслись горючим. Конечно, абрикосы с молоком не лучшее сочетание, но ничего другого не было».

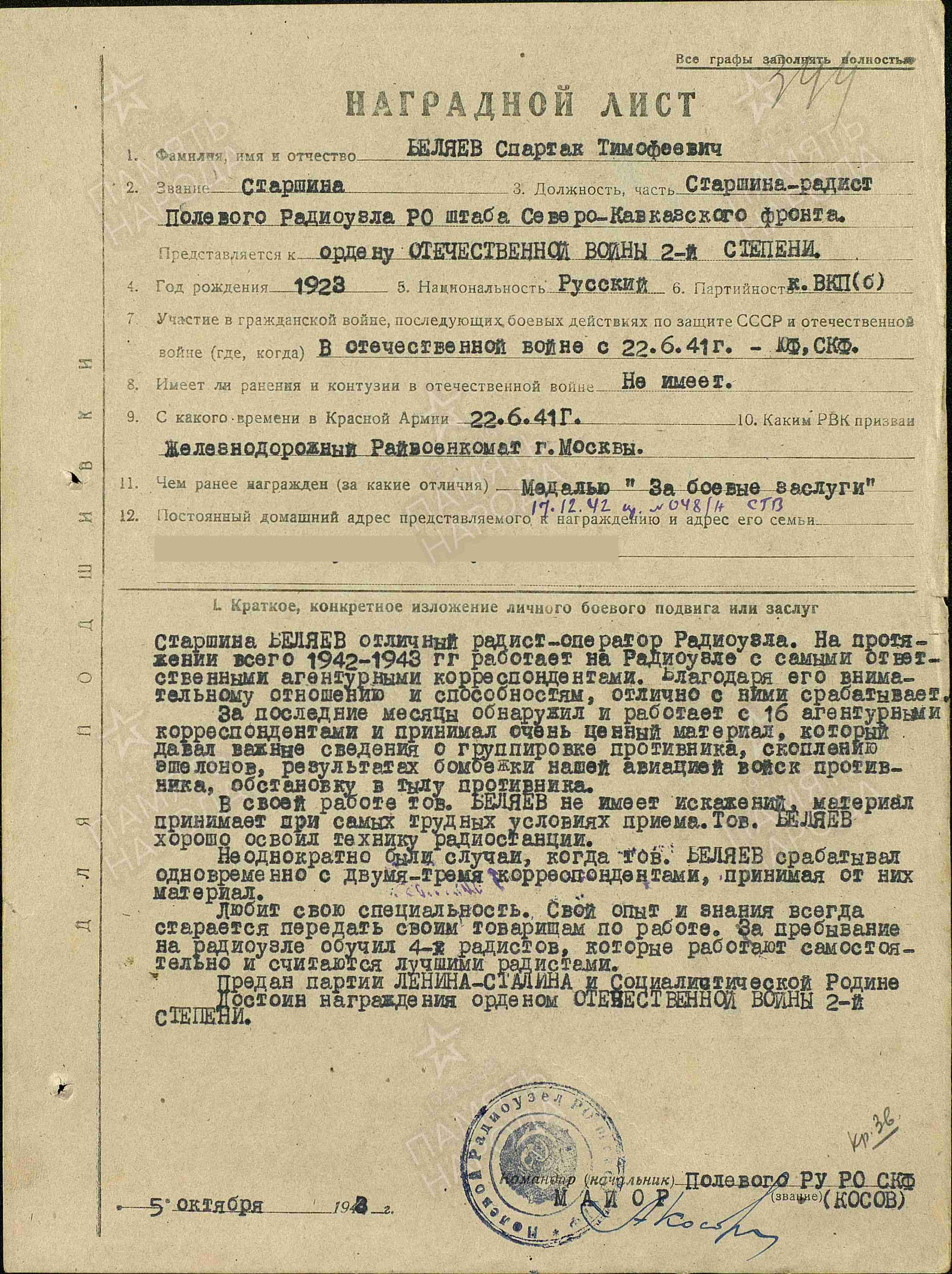

Так начинался его долгий армейский путь, до победы оставалось еще почти три года… Конец лета и осень 1942 года были очень трудными. Немцы форсировали Дон и наступали на Армавир, Краснодар, Керченский пролив. Северо-Кавказский фронт, где находился в это время С.Т. Беляев, отступал. Его радиоузел был постоянно на колесах, каждые 1-2 дня меняя дислокацию. Вскоре немецкие войска прорвались и к Северному Кавказу и перерезали дорогу к Кавказскому хребту. Радиостанция С.Т. Беляева оставалась последней на позициях, и выбираться пришлось в обход хребта с юга, чтобы попасть в штаб Закавказского фронта в Тбилиси.

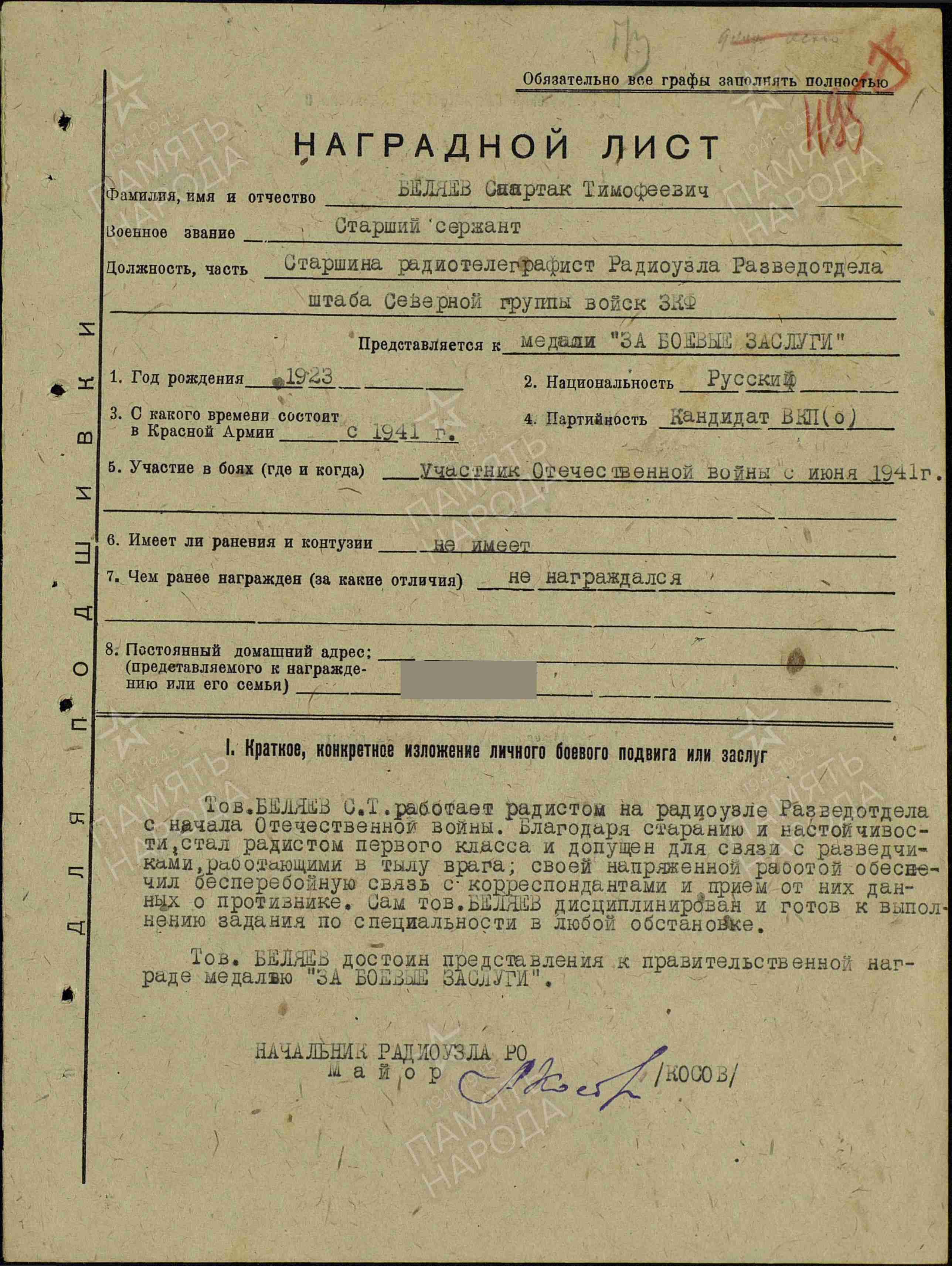

Из воспоминаний С.Т. Беляева: «Наступление немцев на Кавказе еще продолжалось, хотя его активность спадала, они перебрасывали свои части к Сталинграду. Так что отступление наше кончилось. Далеко мы откатились за 1942 год. Но, видимо, и отступая, наша часть, радиоузел с разведотделом, внесли свой вклад. В конце года даже пришли награды. Мне вручили медаль "За боевые заслуги"». После Сталинградской перегруппировки фронтов разведотдел был передан в Отдельную Приморскую армию, и в феврале 1943 г., после освобождения Краснодара, был размещен в его окрестностях. Бои на побережье были тяжелыми, с неудачными десантами. Напряженная обстановка чувствовалась и по работе разведгрупп – не все они выходили в эфир, да и работали они недолго… Крым и Севастополь освободили только в мае 1944 г., когда другие фронты уже переходили границу. В Крыму разведотдел разместили в Евпатории и готовили к десанту в Румынию – обучали румынскому языку, истории страны. Но Румыния капитулировала, и всю часть, разведотдел вместе с радиостанциями, погрузили на платформы и отправили в резерв главного командования в Москву. После двухнедельного ожидания было получено назначение: часть целиком передается Польской Народной Армии.

Из воспоминаний С.Т. Беляева: «Состав разгрузился около Люблина, и началась совсем другая история. Никаких изменений в работе нашего радиоузла заметно не было. Только в разведотделе можно было иногда встретить офицера в польской форме. Новое в нашей работе возникало из-за быстрого продвижения фронта. Надо было оперативно следовать за ним, быть ближе к заброшенным разведгруппам. Вся часть так оперативно двигаться не могла. Задача возлагалась на передвижные радиостанции. Так случилось, что наиболее «подвижной» оказалась моя станция. Мы почти все время были в разъездах, отработалась и определенная тактика. Цели нам указывали самые общие, только направление и район. С одной стороны, желательно было держаться ближе к линии фронта, но подальше от скопления войск, с воздушными налетами и помехами от армейской связи. Контачить с армейскими штабами приходилось для заправки бензином и продовольствием. А в остальном мы были в своего рода автономном плавании. Скоро научились выбирать оптимальные места для развертывания. Открытое место опасно: рация – хорошая цель при авианалетах. Очень хороши дома – антенну можно развернуть без мачты, да и аппаратуру перенести внутрь и работать с удобствами».

Май 1945 года он встретил в Берлине в звании младшего лейтенанта с орденом Красной Звезды и медалью "За оборону Кавказа". Как и многие его однополчане, он расписался на стене разрушенного Рейхстага.

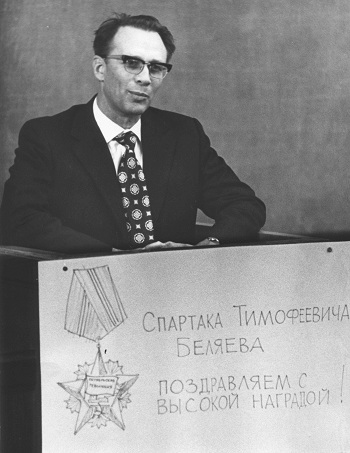

В 1946 году 22-летний фронтовик вернулся в Москву. Пришло время, по его словам, «жадно впитывать знания». Он поступил на физический факультет МГУ, но спустя год перешёл на 2-й курс нового физико-технического факультета (ныне – Московский физико-технический институт – МФТИ). В 1947 году Беляев стал стажером в легендарной Лаборатории № 2 (ныне – НИЦ "Курчатовский институт"). В 1962 г. ученый переехал в Новосибирск, где его коллега – курчатовец Г.И. Будкер - создавал Институт ядерной физики Сибирского отделения Академии наук СССР.

Из воспоминаний С.Т. Беляева: «Лето 1962 г., Новосибирский академгородок. Я — заведующий теоретическим отделом Института ядерной физики. Более двух лет интенсивной работы. А затем пришлось стать ректором Новосибирского университета – после моего долгого сопротивления. Важность университета в научном центре была очевидна. Небольшой первоначальный десант научных групп давал лишь центры конденсации для образования коллективов институтов. Рассчитывать на массовый приезд квалифицированных специалистов не приходилось, поэтому кадры исследователей необходимо было готовить на месте. … Поэтому пришлось потратить много усилий на организацию системы поиска талантливых ребят по всей Сибири и Дальнему Востоку через олимпиады, летние школы, отбор лучших в школу-интернат при университете, выявление лучших школ и учителей и контакты с ними».

В 1978 году ученый вернулся в Москву в родной для него Курчатовский институт. В 1981 г. стал директором отделения общей и ядерной физики Института. С.Т. Беляев активно включился в работы, одновременно он возглавлял кафедру теоретической физики МФТИ. С.Т. Беляев был научным руководителем чернобыльской экспедиции Курчатовского института и председателем комиссии АН СССР по научным проблемам Чернобыля, изучал обстановку на месте и координировал работы по оценке последствий аварии. В 1995 г. он возглавил Институт естественных наук и экологии (ИНЕСНЭК), учрежденный Курчатовским институтом. В 2006 г. ИНЕСНЭК стал факультетом нанотехнологий и информатики МФТИ под научным руководством С.Т. Беляева.

Вклад Спартака Тимофеевича Беляева в защиту страны и в укрепление ее оборонного и научного потенциала, развития образования отмечен высокими государственными наградами: орденами Красной Звезды (1943), Ленина (1967), Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного Знамени (1975, 1986), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999); Орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", золотыми медалями Академии наук.