«Нам посчастливилось быть первыми, и мы воспользовались этой возможностью»

- 23.05.2024

В начале 60-х годов в молодой новосибирский Академгородок приезжал Александр Галич, выступали барды, экспонировались работы авангардиста Павла Филонова, работал клуб «Под интегралом», но для некоторых вся эта «шумная вечеринка» прошла мимо, потому что самое важное для них происходило в стенах Института ядерной физики. Первые пучки электронов и первые зарегистрированные рассеяния частиц на коллайдере ВЭП-1, ставшие поворотным событием для всей ускорительной физики, – это тоже начало 60-х. годов, и тоже новосибирский Академгородок. Эти первые шаги, которые определили последующее развитие метода встречных пучков, сделали ияфовцы. Академик РАН Геннадий Николаевич Кулипанов пришел в ИЯФ СО АН СССР в 1963 г. после окончания Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и сразу оказался в команде ВЭП-1 у А. Н. Скринского. Как говорит сам Геннадий Николаевич – он попал в нужное время в нужное место.

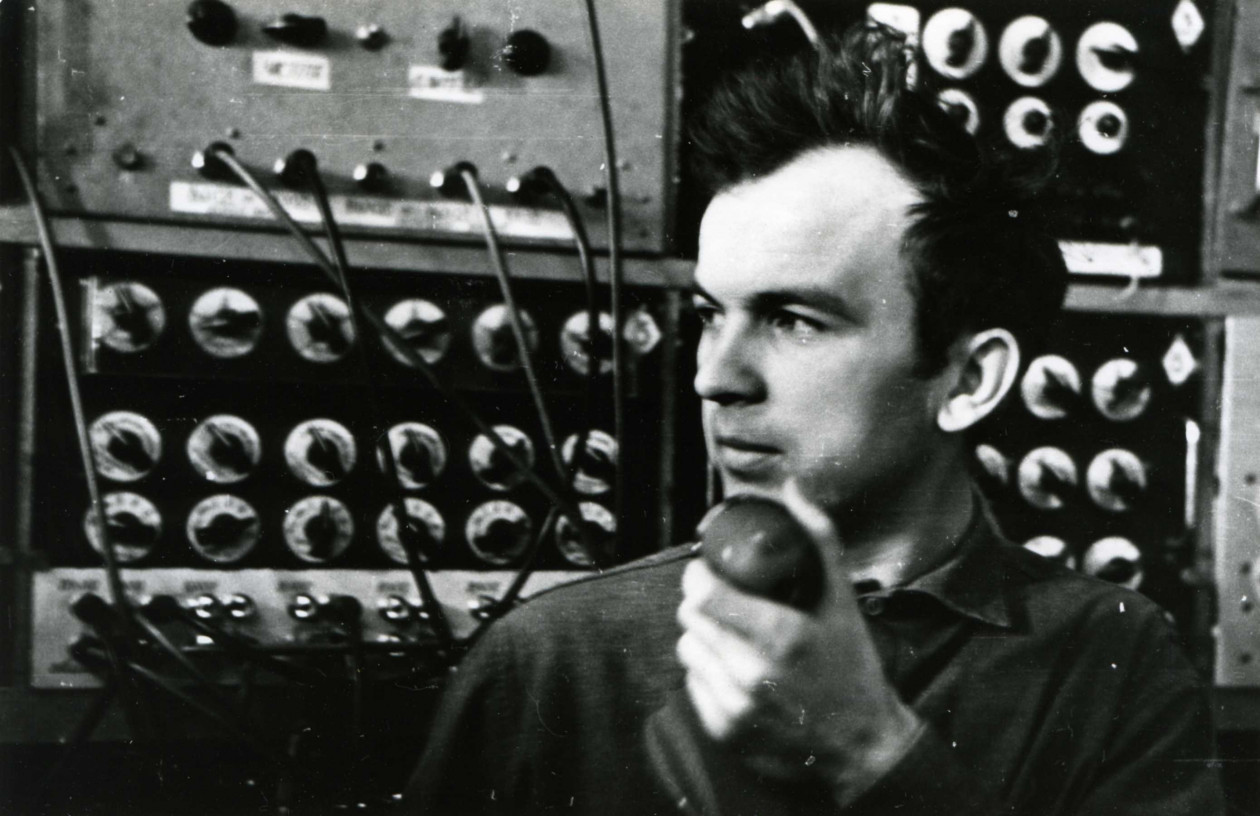

Геннадий Кулипанов. ИЯФ АН СССР. 1964 г. Фото В. Петрова. Фотоархив ИЯФ СО РАН.

— На собеседование в ИЯФ мы приехали вместе с одногруппниками – Толей Медведко, Валей Горбуновым, Борей Гришановым. К нам вышли А. Н. Скринский, В. А. Сидоров и А. А. Нежевенко. Со мной беседовал Александр Николаевич, и я помню два вопроса, которые он мне задал. Он спросил меня, почему я, студент с кафедры электронных приборов НЭТИ, пришел в Институт ядерной физики? На что я, немного нахально, но ответил, что ядерная физика невозможна без достижений электроники. После этого мне был задан вопрос про катодный повторитель (сейчас уже народ и не знает, что это такое). В общем, нас всех тогда и взяли – мы были толковые и сильные ребята. Я сделал диплом, защитился и с сентября 1963 г. был зачислен в штат ИЯФ СО АН СССР. Скринский ввел меня в команду ВЭП-1, где уже работали Г.М. Тумайкин, С.Г. Попов, С.И. Мишнев, Б.А. Лазоренко, Э.И. Зинин – это была молодая, но уже опытная команда.

Мне очень повезло – я оказался в нужном месте в нужное время, что для молодых очень важно.

Только представьте, мы изучали физику и технику ускорителей в процессе запуска одного из первых в мире коллайдеров – ВЭП-1. Тогда общий уровень познания ускорительной физики был не очень высок, и учебников-то не было, и читать почти нечего было, но мы вот так, сообща, продвигали физику ускорителей и накопителей электронов. Способствовала нашему продвижению атмосфера, царившая во всем Институте. Тогда в ИЯФ работало уже несколько сотен человек, было запущено экспериментальное производство, конструкторское бюро, мы активно контактировали с С.Я. Дербеневым из теоретического отдела, который возглавлял С. Т. Беляев. Иногда одной реплики Спартака Тимофеевича на семинаре было достаточно, чтобы экспериментаторы обратили внимание на нечто новое и важное (например, критерий Чирикова, перекрытие нелинейных резонансов и стохастичность). Я хочу сказать, что весь коллектив Института был в постоянном диалоге, рассказывали друг другу научные новости, полученные из препринтов научных статей.

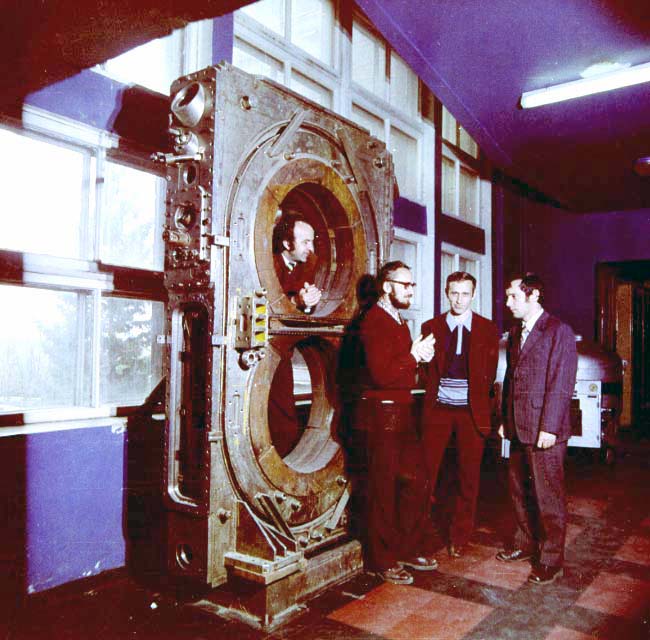

Участники запуска ВЭП-1. Слева направо Г.Н. Кулипанов, С.Г. Попов, А.Н. Скринский, Г.М. Тумайкин. Фотоархив ИЯФ СО РАН.

Не так много мест было в мире, где создавались накопители частиц и шла работа с пучком, одно из них – ИЯФ.

ВЭП-1 создавался относительно быстро. Начиная с первых обсуждений встречных протон-протонных пучков, которые состоялись на Женевской конференции в 1956 г., и до появления первых чертежей установки ВЭП-1, прошло всего четыре года. Тогда в этом направлении в СССР, помимо основных «игроков» – лаборатории Андрея Михайловича Будкера в Институте атомной энергии (ныне «Курчатовский институт»), работали еще физики Харькова, в США встречными пучками занимались в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, а в Европе – франко-итальянская команда.

Чертежи ВЭП-1 из Москвы передавались на Новосибирский турбогенераторный завод, потому что к тому времени уже было решено, что лаборатория Будкера, как Институт, переедет в Новосибирск. Магнитная система для ВЭП-1 изготавливалась на Турбогенераторном заводе, а различные ускорительные системы – в Москве. В разобранном виде ВЭП-1 перевезли в Новосибирск в 1962 – 1963 г., потом была сборка комплекса на территории Института ядерной физики и получение первого пучка электронов. Это произошло 20 августа 1963 г., а практически через год – 19 мая 1964 г. – на ВЭП-1 произошло еще одно важное событие – мы зарегистрировали первое рассеяние встречных частиц (я уже в этом активно участвовал).

Г. Н. Кулипанов и А. Н. Скринский. 1980 г. Фотоархив ИЯФ СО РАН.

Но на самом деле на ВЭП-1 было много значимых событий: и наблюдаемый пучок синхротронного излучения, и исследование поведения пучков в накопителе, эффекты электромагнитного взаимодействия сталкивающихся пучков, включая нелинейные резонансы и стохастику (направление, с которого началась моя самостоятельная научно-исследовательская работа). Это было потрясающе – мы могли изучать эффекты, которые никто до нас не наблюдал, например, синхробетатронные резонансы. Некоторые явления мы увидели, осознали и экспериментально проверили первыми в мире. Так было с магнитной апертурой (сейчас используется термин «динамическая апертура») коллайдера – характеристики, от которой зависит время жизни пучка в установке, эффективность инжекции частиц, и, как итог, светимость, то есть количество столкновений частиц в единицу времени. Мы ввели это понятие в ускорительную физику и изучили экспериментально на 15 лет раньше, чем наши зарубежные коллеги.

Нам посчастливилось быть первыми в ускорительной физике, и мы воспользовались этой возможностью.

Работа шла напряженная, мы были в постоянном поиске лучших решений. Например, один из членов команды ВЭП-1, высококлассный инженер Эдуард Иванович Зинин, разработал множество методов и систем для эффективной работы ускорителей. Именно он создал всю оптическую диагностику для ВЭП-1, он придумал метод стабилизации энергии выпускаемого из инжектора пучка, используя спектральные особенности синхротронного излучения. На всех коллайдерах ИЯФ одним из основных инструментов измерения длин сгустков пучков и их поперечных размеров является диссектор – тоже разработка Эдуарда Зинина. Во время набора статистики при проведении экспериментов по рассеянию электронов ВЭП-1 работал круглосуточно, включая субботу и воскресенье. Очень часто с Германом Михайловичем Тумайкиным мы делили рабочий день на двоих: 12 часов работал он, 12 – я. Последний год работы ВЭП-1 активно использовался для проведения ускорительных экспериментов. ВЭП-1 был очень прост в эксплуатации и работе. Приходишь, включаешь и занимаешься экспериментом. Сейчас это звучит невероятно, ни один современный коллайдер нельзя включить в одиночку, а уж тем более получить накопленные пучки. А мы могли, и это открывало перед нами множество возможностей.

Когда вспоминают начало шестидесятых в Академгородке, то обычно говорят о Галиче, бардах и многом другом, но все это проходило, может, к сожалению, а, может, к счастью, мимо нас. Развлечения тоже требуют времени и тоже занимают голову. Мы же думали только о работе и время тратили только на нее.