Создана геодезическая сеть накопительного кольца синхротрона СКИФ, она позволит установить магнитные элементы в проектное положение с высокой точностью

- 03.07.2025

Накопительное кольцо синхротрона Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») – ключевая часть всего ускорительного комплекса. Здесь пучки электронов движутся по круговой орбите, которая формируется поворотными магнитами, и генерируют синхротронное излучение (СИ). СИ выводится на пользовательские станции, где ученые проводят различные эксперименты, например, по изучению структуры белков или быстропротекающих процессов. С точки зрения позиционирования магнитных элементов всей ускорительной системы, синхротрон очень жесткая машина. Требования к точности монтажа оборудования в некоторых местах доходят до 30 микрометров (мкм) – проще говоря, оси двух стоящих рядом магнитов могут быть развернуты на величину в три раза меньше толщины человеческого волоса. Такие требования связаны с рекордными параметрами физической установки – эмиттанс пучка синхротрона СКИФ будет беспрецедентно мал, всего 75 пм·рад, и сделает его самым ярким источником СИ в мире. Чтобы выставить все элементы накопительного кольца с высокой точностью специалисты заранее создают геодезическую опорную сеть – основу, относительно которой производится монтаж оборудования. На данный момент на стенах накопительного кольца уже закреплены все геодезические знаки, позволяющие организовать пространственную связь всех частей комплекса. Следующий этап – нанесение остальных координатных точек, по которым будут устанавливаться плиты под несущие конструкции (гирдеры), водяные стойки, прокладываться силовые линии и многое другое. Геодезисты ИЯФ СО РАН относят эти высокоточные работы к одним из самых сложных в своей области.

Ускорительный комплекс СКИФ (УК СКИФ) относится к поколению 4+, последнему для такого класса физических установок. У таких машин эмиттанс пучка, то есть занимаемый им объем фазового пространства, должен быть беспрецедентно мал, около 75 пм·рад. Именно этот параметр определяет уровень яркости СИ и, соответственно, исследовательских возможностей синхротрона. Чтобы соблюсти проектные параметры должно быть выполнено требование к качеству производства магнитных элементов и высокой точности их позиционирования. Эти требования достаточно серьезные и ранее ни в России, ни в мире никогда не предъявлялись к подобным машинам. Чтобы выставить оборудование с высокой точностью для каждого здания ускорительного комплекса создается геодезическая сеть – основа, относительно которой производится монтаж оборудования.

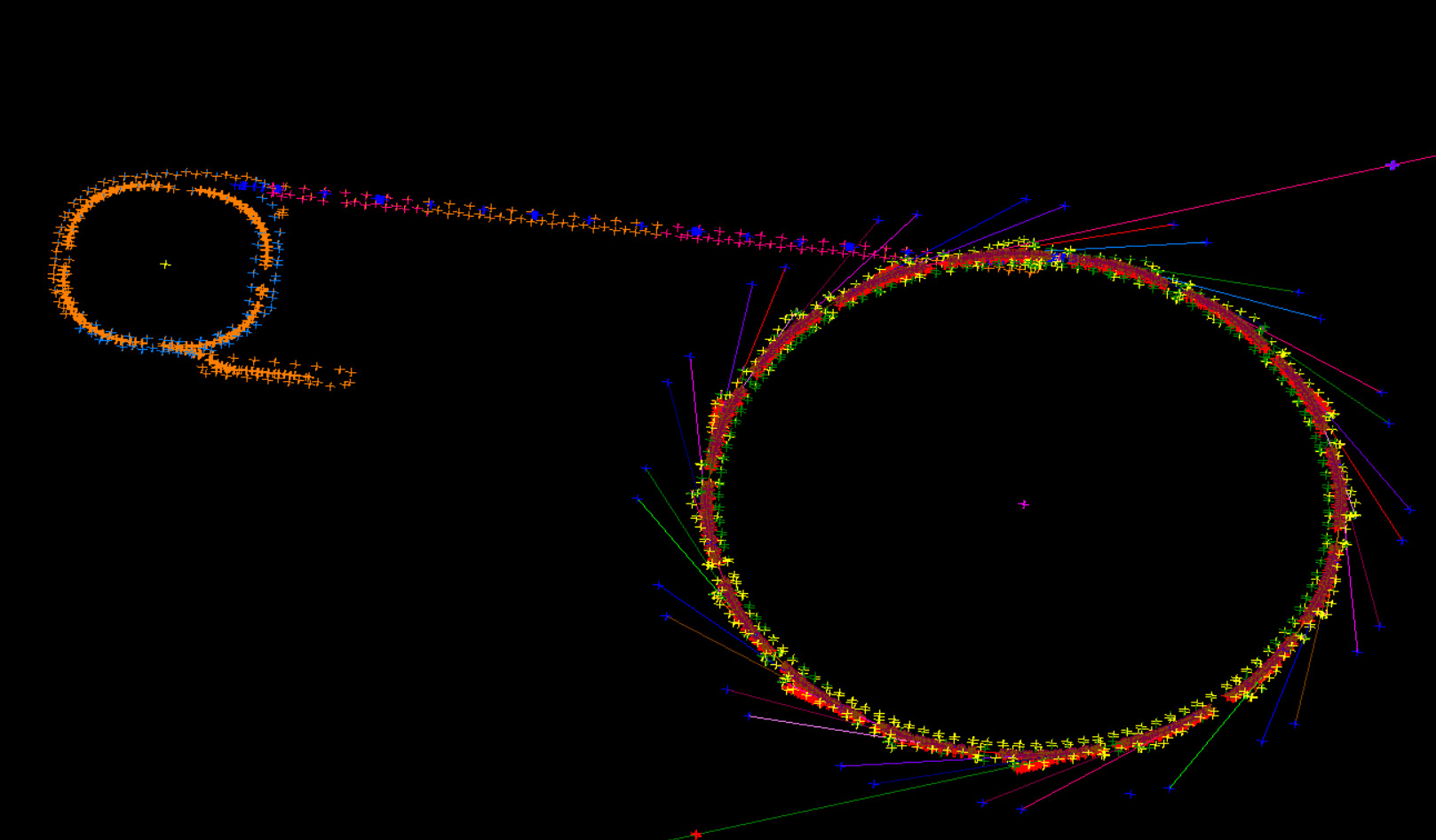

Графическое представление геодезической сети ускорительного комплекса СКИФ в программном обеспечении. Слева направо: геодезическая сеть бустерного кольца, канала транспортировки, накопительного кольца. Иллюстрация предоставлена А. Полянским.

«Возведенное здание является для нас неким строительным футляром, в который мы, еще до монтажа оборудования, должны поместить модель всей физической установки и сделать это наилучшим образом, – прокомментировал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат технических наук Андрей Полянский. – Для этого и создается геодезическая сеть всего ускорительного комплекса: линейного ускорителя, бустера-синхротрона, канала транспортировки, а теперь и накопительного кольца. На данный момент на стенах в тоннеле накопительного кольца закреплены геодезические знаки и выполняется разметка на полу».

На экране монитора геодезическая сеть и проектные координаты оборудования накопительного кольца синхротрона СКИФ представляет собой множество, около 10 000, разноцветных меток, расположенных по круговой орбите, периметр которой составляет 476 м. Каждая метка обозначает место, где и какое оборудование должно быть установлено в здании: от точек подвода воды и электрических кабелей до точек под опоры гирдеров и каждого магнитного элемента на них. Какие-то точки просверливаются, какие-то подписываются маркером. В каком-то смысле это похоже на карту местности.

«Работа объемная и требует от специалистов высокой концентрации, – добавил Андрей Полянский. – В геодезии вообще существует правило, что любое действие проверяется в четыре руки и в две головы, поскольку ответственность большая. Я, как бывший маркшейдер (штурман под землей), знаю, как дорого обходятся ошибки при прокладывании тоннелей выработки. Здесь уровень ответственности не меньше. Мы отвечаем за геометрические параметры машины, которые при строительстве современных ускорителей частиц с их требованиями по точности, становятся приоритетными».

Пока в тоннеле накопителя наносится разметка, в Корпусе стендов и испытаний (КСИ) геодезическая служба ИЯФ СО РАН проводит гирдернуюю сборку. Гирдеры – это несущие конструкции, от качества изготовления которых, наряду с магнитами, зависит достижение необходимых параметров работы установки. В накопительном кольце СКИФ их будет установлено 112 штук длиной от 2400 до 3800 мм и весом до 4450 кг. К гирдерам предъявляются высокие требования на плоскостность и стабильность конструкции. Мельчайшее отклонение, даже на 50 мкм, может влиять на характеристики пучка. Установка в проектное положение магнитной системы в накопительном кольце – очень сложная и трудоемкая задача.

«Сейчас в КСИ идет гирдерная сборка, то есть установка в проектное положение магнитных элементов, – прокомментировал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат технических наук Леонид Сердаков. – Основной нюанс при сборке гирдеров для ускорителей четвертого поколения, к которым относится СКИФ, в точности. Мы сейчас работаем с гирдером 3800 мм, и требуемая точность установки критичных элементов на нем порядка 30 мкм. Проще говоря, оси двух крайних электромагнитов на гирдере могут отличаться от проектного положения на величину в три раза меньше человеческого волоса. Это вызов с точки зрения прикладной геодезии. Для сравнения: допуски на взаимное положение элементов фюзеляжа самолета начинаются от полмиллиметра. Для соблюдения таких высоких требований к пространственному положению магнитной системы требуется специальная методика сборки, которая сначала будет отработана на одном элементе, а потом по ней последовательно начнут собираться все остальные гирдеры. При потоковой сборке также будут привлекаться геодезисты сторонней организации. То, что мы сейчас делаем, можно назвать первой “боевой” сборкой. После установки магнитной системы и вакуумной камеры, гирдер будет целиком переноситься в тоннель накопителя».

Геодезисты ИЯФ СО РАН проводят гирдерную сборку. Фото Т. Морозовой.

Основной инструмент геодезистов – лазерный трекер, а метод, который они используют в работе, называется полярной пространственной засечкой, или полярным методом. При этом с высокой точностью измеряются горизонтальные, вертикальные углы и наклонные расстояния до уголкового отражателя, установленного на поверхности объекта. Для каждого гирдера и каждого магнитного элемента, который должен быть установлен на нем, есть заранее рассчитанные координаты геодезических знаков. Выполняя их измерения, при последовательных итерациях юстировки, можно обеспечить точность взаимного позиционирования элементов на гирдере в 30 мкм при стабильности температуры и отсутствии вибрации.

«Современные синхротронные машины требуют от нас соблюдения высокого уровня точностей, а значит и нового инструментария, – добавил Андрей Полянский. – Мы очень вовремя перешли на современные лазер-трекеры. Но этого мало, нужно, чтобы человек умел со всем этим работать, чтобы вытаскивать точность измерений на приемлемый уровень. В России не реализовывались проекты ускорительно-накопительных комплексов такого масштаба со столь высокими требованиями к геометрическим параметрам, поэтому высокоточный монтаж оборудования – это действительно сложная научно-техническая задача для геодезистов, требующая комплексного подхода и геодезического контроля на всех этапах реализации проекта. Для сравнения, при строительстве коллайдера ВЭПП-4М в ИЯФ СО РАН точность выставки магнитных элементов была около 200 мкм, а на СКИФе мы добиваемся 30 мкм. Здесь никакие общеотраслевые геодезические нормативы не подойдут. Поэтому мы полагаемся на собственный, в том числе международный, опыт создания ускорительных комплексов. И в конечном итоге выполняем функции технического контроля механической сборки всех компонентов в единое целое».

Центр коллективного пользования «СКИФ» – источник синхротронного излучения поколения 4+. Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Реализация проекта находится на особом контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Заказчиком и застройщиком ЦКП «СКИФ» выступает ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН». Проектирует объект Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Генеральным подрядчиком выступает «Концерн Титан-2», входящий в структуру Росатома. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.